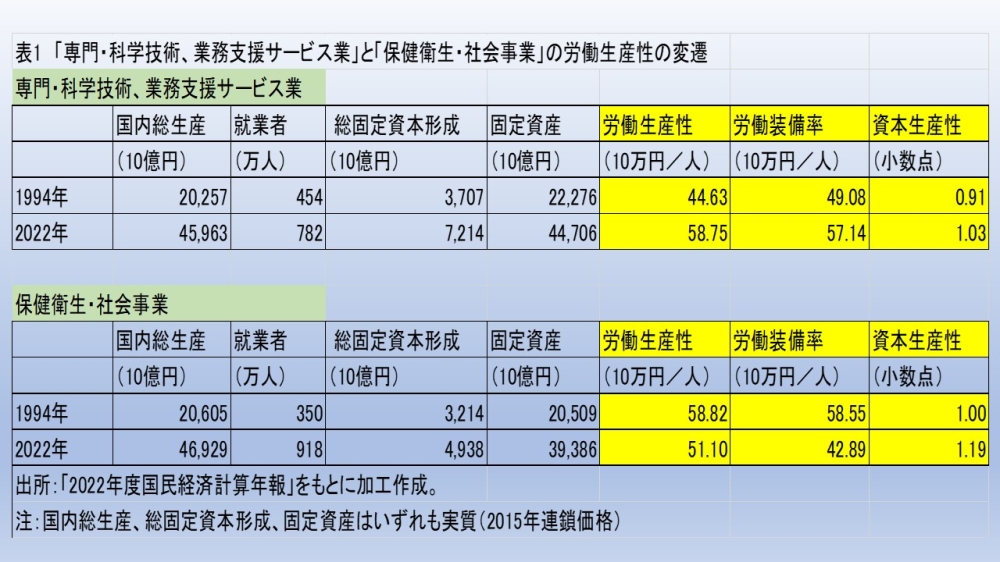

医療サービスや介護などの福祉サービスを供給する「保健衛生・社会事業」は、就業者が350.3万人(1994年)から918.3万人(2022年)へと最も増加した産業です。労働生産性は588.2万円(1994年)から511万円(2022年)へと下落しています。就業者は増加したが労働生産性は低下しています(表1参照)。労働生産性の低下が続くと、低賃金構造から脱却できません。どうしても労働生産性の上昇が必要です。

ところで、就業者が大幅に増加し、同時に労働生産性が上昇した産業もあります。それは、「専門・科学技術、業務支援サービス業」です。同産業では、高度専門知識を実装した人材が不可欠であるため、就業者が453.9万人(1994年)から782.4万人(2022年)へと大幅に増加しましたが、同時に労働生産性も446.3万円/人(1994年)から587.5万円(2022年)へと上昇しています(表1参照)。

過去30年間を振り返ると、2つの産業はともに雇用創出を牽引してきました。しかし、「専門・科学技術、業務支援サービス業」は労働生産性が上昇し、「保健衛生・社会事業」は労働生産性が低下するという対照的な動きをしています。このような現象はなぜ生まれたのでしょうか。今回の投稿は、「保健衛生・社会事業」で労働生産性を上昇させるにはどうしたらよいかを「専門・科学技術、業務支援サービス業」と比較しながら考察します。

「専門・科学技術、業務支援サービス業」のうち、「専門・科学技術」は、「学術研究(政府)」と「自然・人文科学研究機関(非営利)」で構成されていますので、政府及び国公私立大学が付置する研究機関ということになります。これらの研究機関の定員の大幅増加はあり得ませんので、「業務支援サービス業」で就業者が大幅に増加したことになります。「業務支援サービス業」は「研究開発サービス」、「広告業」、「物品賃貸サービス業」、「その他の対事業所サービス業」などで構成されており、企業や事業所を相手にビジネスを展開する産業です。過去30年間に「業務支援サービス業」で、就業者が増加し同時に労働生産性も上昇したことになります。

これまでの投稿で何回も説明したように、労働生産性は、「労働生産性=労働装備率×資本生産」と表記できるので、労働装備率と資本生産性で決まります(ここで、「資本ストック/就業者」は労働装備率、「付加価値/資本ストック」は資本生産性と呼ばれる)。

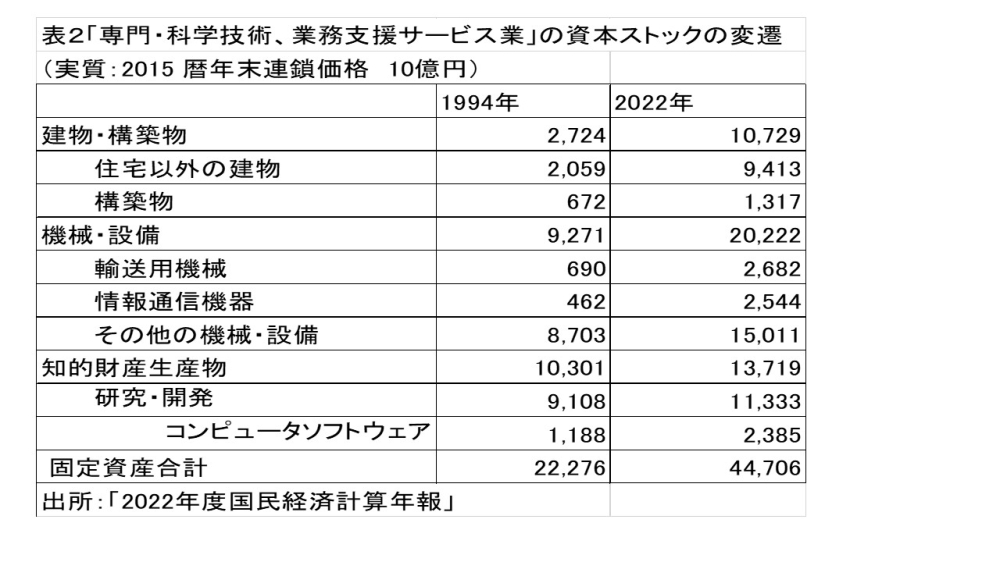

表1によると、「専門・科学技術、業務支援サービス業」では、労働装備率が490.8万円/人(1994年)から571.4万円/人(2022年)と上昇しています。これは、参入する企業や事業所の急増による建築物投資の拡大だけでなく、情報技術の飛躍的進歩を業務支援サービス提供に最大限生かすため、情報通信機器やコンピュータソフトなどの情報化投資を活性化させ資本ストックが大幅に増加したことが背景にあります。

表2によると、例えば、建物・構築物の資本ストックは2兆7240億円(1994年)から10兆7290億円(2022年)と増加していいます。また、情報通信機器の資本ストックが4620億円(1994年)から2兆5440億円(2022年)、コンピュータソフトウェアの資本ストックが1兆1880億円(1994年)から2兆3850億円(2022年)へと増えています。

特筆すべきは、表1によると、資本ストックの大幅増加にもかかわらず資本生産性も0.91(1994年)から1.03(2022年)へと増加していることがわかります。これは、同産業への需要が飛躍的に増加してそれが付加価値である国内総生産を20兆2568億円(1994年)から45兆9631兆円(2022年)へと大幅増加をもたらした結果です。特に、IT技術をビジネスモデルに取り込みたいという企業・事業所の旺盛なニーズが業務支援サービス需要を大幅に増やしました。

「保健衛生・社会事業」では人材確保が優先事項であり、労働装備率が585.5万円/人(1994年)から428.9万円/人(2022年)へと下落しています。他方、医療・介護サービスなどへの需要の大幅増で、同産業の国内総生産は、20兆6053億円(1994年)から46兆9290億円(2022年)へと増加し、その結果、資本生産性は1.0(1994年)から1.19(2022年)へと上昇しています。資本生産性は上昇しているが、労働装備率が大幅に低下したため、労働生産性は下落したことになります(表1参照)。

この分野は就業者をさらに確保していく必要があり、労働装備率を高めることは難しい状況で、資本生産性の大幅上昇で労働生産性上昇を実現せざるを得ませんが、その可能性はどこにあるのでしょうか。

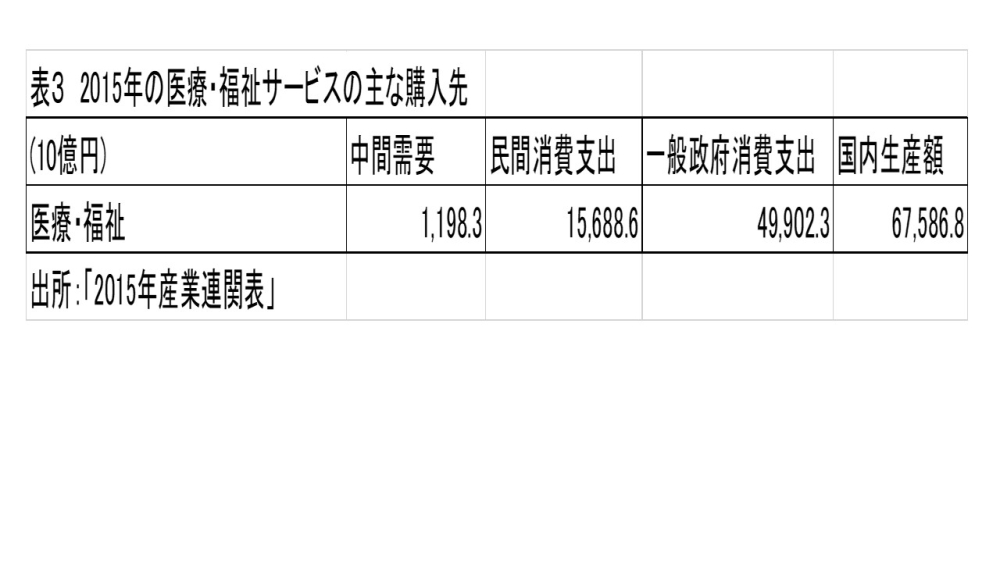

医療サービスや福祉サービス(=介護サービスなど)への需要は家計消費支出だけでなく政府最終消費支出が大きな役割を担っています。例えば、2015年産業連関表のデータをみると、医療・福祉サービスの販売額にあたる国内生産額は67兆5870億円でしたが、誰が購入したかをみるとそのほとんどを、家計が民間消費支出として15兆6890億円、政府が政府消費支出として49兆902億円購入しています。家計と政府の購入額は、それぞれの負担額を示していることはいうまでもありません(表3参照)。

医療・福祉サービスを供給する「保健衛生・社会事業」では国内生産額に占める政府の役割は極めて大きいことがわかります。公的負担を大幅に増やせば労働生産性は上昇します。

医療・福祉サービスはもともと公共財と私有財の両方の性質を持つ準公共財であり、民間の自助努力だけでは労働生産性上昇を実現することはできません。政府の介入があって初めて労働生産性上昇が可能という理解が重要です。