バブル経済崩壊後から現在までの過去30年間を振り返ると、公共投資が大幅な減少をみせ、建設業の市場環境は大きく変化し業績の悪化に直面しました。業績の悪化と低迷に対処するために、建設業は組織体制や事業構造を再構築・整理するリストラを敢行しました。リストラに限界があり廃業や倒産などで淘汰された中小建設業者も多数にのぼります。30年間に建設業の事業所は減少し、就業者も大幅に減少しました。

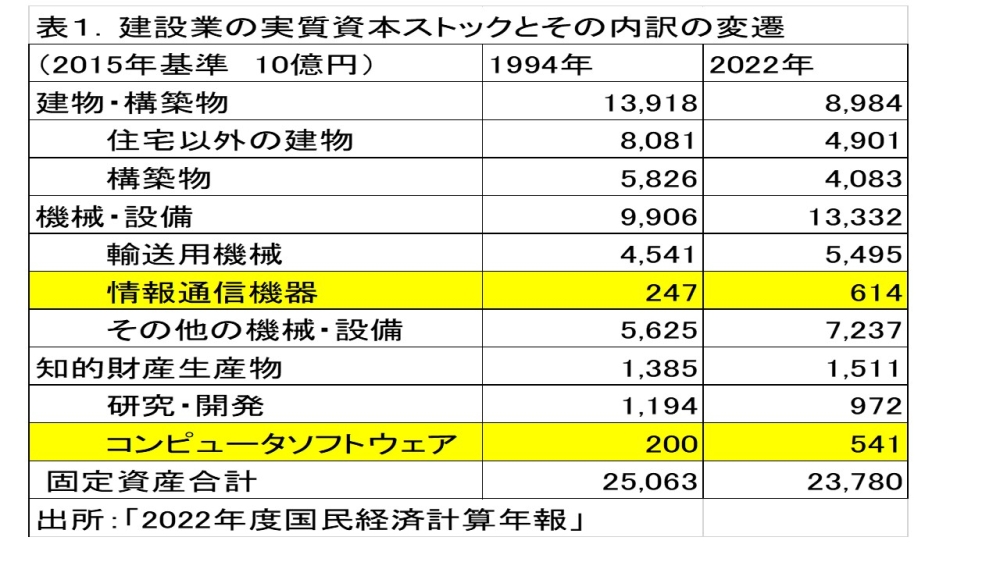

しかし同時に、業務の全工程の効率化・高度化で再活性化をめざし、建設機械などの大幅な導入による機械化やインターネットとコンピュータを駆使するIT技術を活用した情報化のための省力化投資が積極的に行われました。機械(=輸送用機械)の資本ストックが4兆5410億円(1994年)から5兆4950億円(2022年)へ増加、情報通信機器・コンピュータソフトウェアの資本ストックが4460 億円(1994年)から1兆1550億円(2022年)と大幅な増加をみせています(表1参照)。

業務の全工程の効率化・高度化は、少ない人員でも業務がこなせることですから労働生産性は上昇するはずです。しかし産業としてみた場合、労働生産性の低下に歯止めをかけることはできませんでした。人減らしと省力化投資を中心にリストラを進めたにもかかわらず、なぜ労働生産性は低下したのでしょうか。その原因を分析し、それをもとに今後労働生産性上昇を実現するための方策について考えてみます。

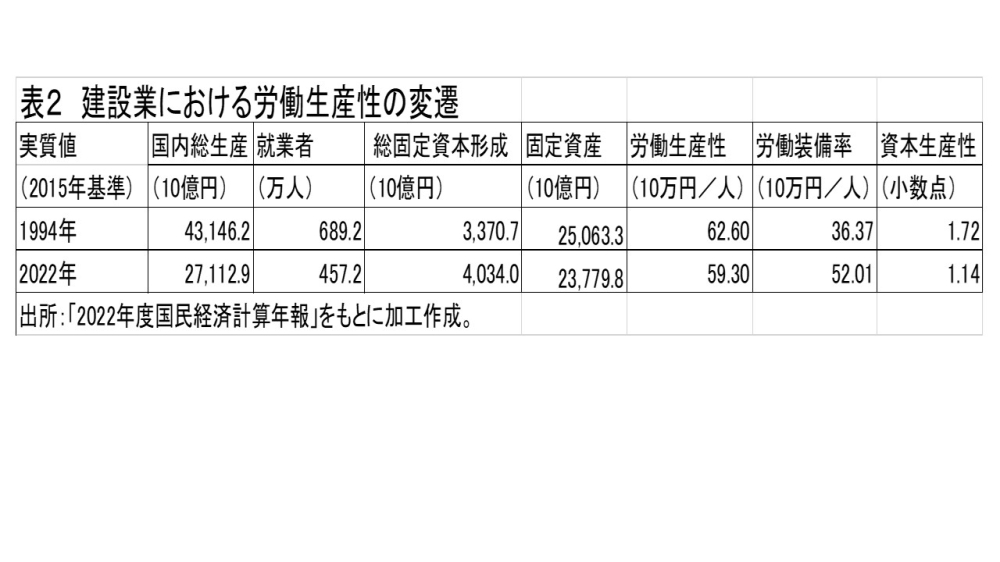

建設業における過去のある時点(1994年)での就業者と労働生産性が現在の時点(2022年)でどのように変貌したかをデータで確認します(表2参照)。

建設業では、就業者が689.2万人(1994年)から457.2万人(2022年)と200万人以上減少していますが、労働生産性は626万円(1994年)から593万円(2022年)と下落しています。大幅な人員削減にもかかわらず、労働生産性は回復していません。

前回の投稿で説明しましたが、労働生産性は、「労働生産性=労働装備率×資本生産性」と定義されます。ここで、労働装備率は、「資本ストック/就業者」で、就業者1人当たりの資本ストック、資本生産性は「付加価値/資本ストック」で、資本ストック1単位(=1単位は10億円でも1億円でも任意に設定)が生み出す付加価値です。

建設業では、建設現場で必要な人員を減らすための省力化投資を積極的に行い、労働装備率は363.7万円/人(1994年)から520.1万円/人(2022年)へと上昇しました。他方、資本生産性が1.72(1994年)から1.14(2022年)へと下落しました。結局、労働装備率の上昇にもかかわらず、資本生産性が下落したため、労働生産性は、626万円/人(1994年)から593万円/人(2022年)と下落しました。積極的な省力化投資にもかかわらず労働生産性が上昇しなかった事例を示しています。

資本生産性の下落には、建設業の付加価値(=国内総生産)が43兆1462億円(1994年)から27兆1129億円(2022年)へと大幅に減少したことが響いています。当該期間で公共投資が大幅に減少するなどによって、建設業への需要が減少したことが資本生産性の下落をもたらしたと言えるでしょう。

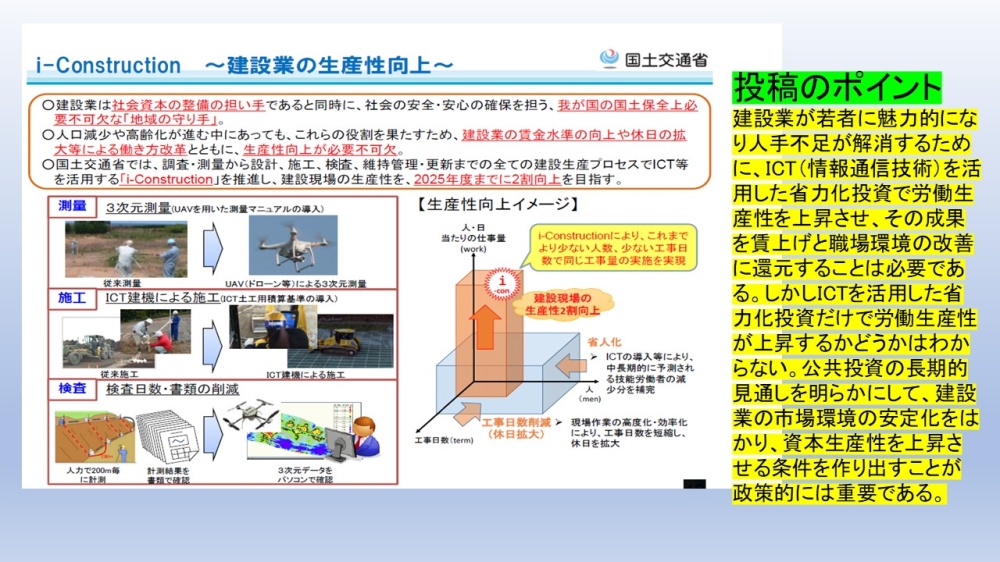

国土交通省は現在、「i-Construction(アイ・コンストラクション)」をキーワードに、ICT(情報通信技術)を積極的に活用して、建設現場における労働生産性向上と働きやすい職場づくりを目指す政策を重点的に展開しています。「i-Construction」の主な目的は、建設業の人手不足解消にあり、その背景には、高齢就業者の引退に伴う労働力不足、若者の建設業離れ、他産業と比較して賃金が低く労働条件が厳しいなどの実態があります。

「i-Construction」では、建設現場の調査・測量から設計、施工、検査、維持管理・更新まで全ての工程で、ドローン・ICT建機・3次元データなどICT(情報通信技術)を応用活用し、建設現場の労働生産性向上を目指すとしています。労働生産性の上昇は、賃上げを可能にし、職場環境の改善にもつながり、若い世代の取り込みができるとみています。

国土交通省が問題にしている人手不足は、新規事業が増えることによる人手不足ではなく、世代交代がうまくいかないことから生じる人手不足と考えらえます。したがって、現行の就業者水準を維持しながら、労働装備率と資本生産性を上昇させることが前提になります。ICTの活用によって労働装備率は上昇するでしょうが、問題は資本生産性が上昇するかどうかです。資本生産性の分子である付加価値は建設業が直面する需要に依存しますので、建設業の市場環境が安定的に推移して着実な需要が創出されることが必要になります。

建設業の今後の市場環境をみると、民間設備投資は着実に増加し、民間住宅投資は減少していくと予想されますので、トータルの民間投資はそれほど増加しません(=詳しくはこれまでのブログ投稿を参照してください)。したがって、建設業の今後の市場環境は公共投資のゆくえにかかっています。今後の公共投資は社会資本の老朽化にともなう更新投資が中心になり、長期的に一定規模以上の公共投資を実施することが不可欠になります。

建設業の人手不足を解消するためにも、社会資本の老朽化に着目した公共投資の長期的見通しを明らかにして、建設業の市場環境の安定化をはかって資本生産性を上昇させる条件を作り出すことが、政策的に重要になっています。