働く人々の生活が向上していくためには、実質賃金が着実に上昇していく必要があります。実質賃金が上昇するためには、労働生産性の上昇が不可欠です。労働生産性は、実質付加価値を労働者の数で割った、労働者1人当たりの実質付加価値です。実質付加価値は、企業や家計などに分配されますので、1人当たり実質付加価値が増加すればそれを反映して、1人あたりの実質賃金も上昇します。このように、労働生産性が持続的に上昇すれば、実質賃金も持続的に上昇し国民生活は着実に向上することになります。労働生産性上昇の取り組みは実質賃金上昇に不可欠ということになります。

労働生産性向上の取り組みは、当然ながら個別企業・事業所レベルで実施されます。どこに着目すれば労働生産性が上がるかは、個別企業・事業所の経営状況によって相違があり多様です。しかしその場合でも、労働生産性の決定要因はそもそも何かということについての大局的視点をしっかり理解しておくことが重要です。なぜなら、大局的視点がなければ、自らの労働生産性向上の取り組みが「無駄骨」に終わるかもしれないからです。

今回の投稿では、類似した財・サービスを生産している企業の集合体である産業レベルに着目して、労働生産性はどのような要因で決まるかを説明したいと思います。

労働生産性の要因分析では、一般的に、当該産業が生み出す付加価値、就業者、機械や設備などの資本ストックという3つの経済変数を利用します。

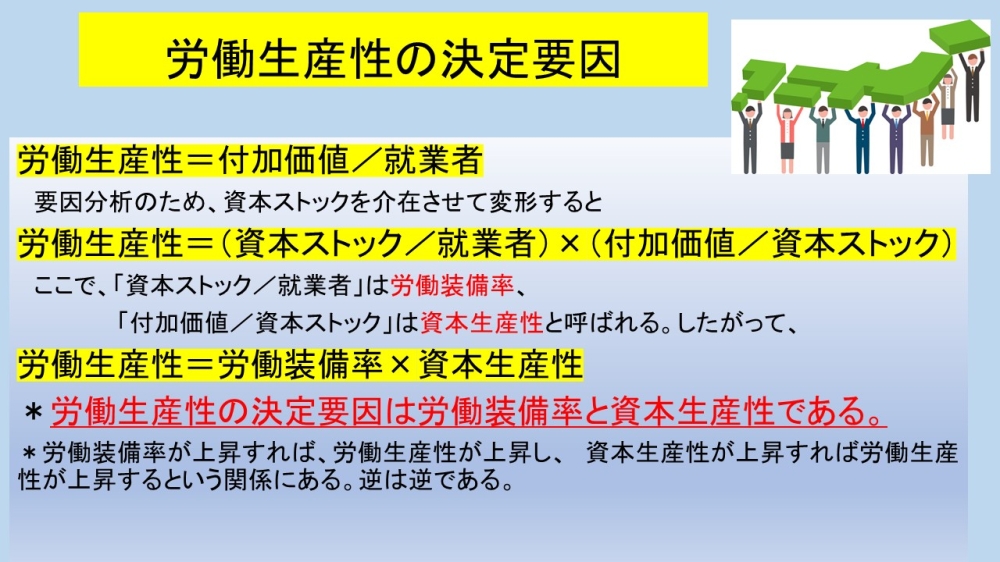

「労働生産性=付加価値/就業者」ですが、要因分析のため、資本ストックを介在させると、労働生産性=(資本ストック/就業者)×(付加価値/資本ストック)と変形することができます。

ここで、「資本ストック/就業者」は労働装備率と呼び、「付加価値/資本ストック」は資本生産性と呼ばれますので、「労働生産性=労働装備率×資本生産性」になります。労働生産性は、労働装備率と資本生産性で決まることになります。

労働装備率は、就業者1人あたりの資本ストックであり、1人当たりの固定資産で定義されます。労働装備率が高ければ、労働者1人当たりに、より高性能な機械や設備が追加的に導入されたことを意味しますから、生産効率を向上させることが可能になります。同時に、労働装備率は、既存の資本ストックをより少ない就業者で運営する場合も高まります。すなわち、人減らし中心の人事政策で生産効率を高める場合も労働装備率が高まります。このように、労働装備率が高くなった場合、技術進歩を反映した高性能の資本ストック導入という前向きの投資行動の結果か人減らしという後ろ向きの人事政策を反映したものかを見極めることが必要になります。

前向きの投資行動で労働装備率が高まったとして、それが無条件に労働生産性向上につながるというわけではありません。労働装備率上昇にもかかわらず資本生産性が下落したら労働生産性も下落する可能性があります。

資本生産性は付加価値を資本ストックで割ったものですから、付加価値が資本生産性に大きく影響します。ある産業の付加価値がどう決まるかというとそれは、当該産業が生産する財・サービスに対する需要がどの程度かに依存します。資本生産性が高ければ、当該産業の財・サービスへの需要が高まり、資本生産性が低くなれば、当該産業の財・サービスへの需要があまり伸びないことになります。したがって、労働装備率が高くなっても、当該産業の財・サービスの販売が不振であれば、資本生産性が低くなり、労働生産性が上昇しないことも十分ありえます。

本投稿で言いたいことをまとめると、以下の通りになります。

個別企業や事業所は、労働生産性向上に取り組む場合、次のような大局的視点に留意することが重要です。

・労働生産性は、労働装備率と資本生産性で決まり、労働装備率が上昇すれば労働生産性は上昇し、同様に資本生産性が上昇すれば、労働生産性も上昇する。

・労働装備率を上昇させるためには、技術進歩を反映した高性能の資本ストック導入という前向きの行動と、既存の資本ストックをより少ない就業者で運営するという後ろ向きの行動がある。

・資本生産性は、企業・事業所が直面する景気動向や需要動向など外的要因に大きく左右されるので、資本生産性の上昇を自助努力のみで達成することは難しい。