戦後日本経済は、産業・生活基盤整備のために多額の公共投資を投入して社会資本を形成してきました。しかし、戦後80年がたち、これまで積み上げてきた社会資本の多くが耐用年数を迎え、老朽化が深刻な問題になっています。下水道管の老朽化に端を発した道路陥没事件など社会問題が多発しています。

これまでの公共投資は道路に代表されるように、とにかく新しい社会資本を整備するところに重点が置かれていました。どれだけの社会資本を地元に引っ張ってくることができるか、与党政治家にはその力量が政治生命を左右しました。しかし今や社会資本の老朽化が進行する中でそれを維持管理・更新するための更新投資が公共投資の中心にならざるをえません。はたして、今後の更新投資のゆくえはどうなるのでしょうか?更新投資のためにどの程度の資金を必要とするのでしょうか?今回の投稿は、今後の更新投資のためにどのくらいの資金が必要かを推計し、それをもとにこれからの公共投資のあり方を考えます。

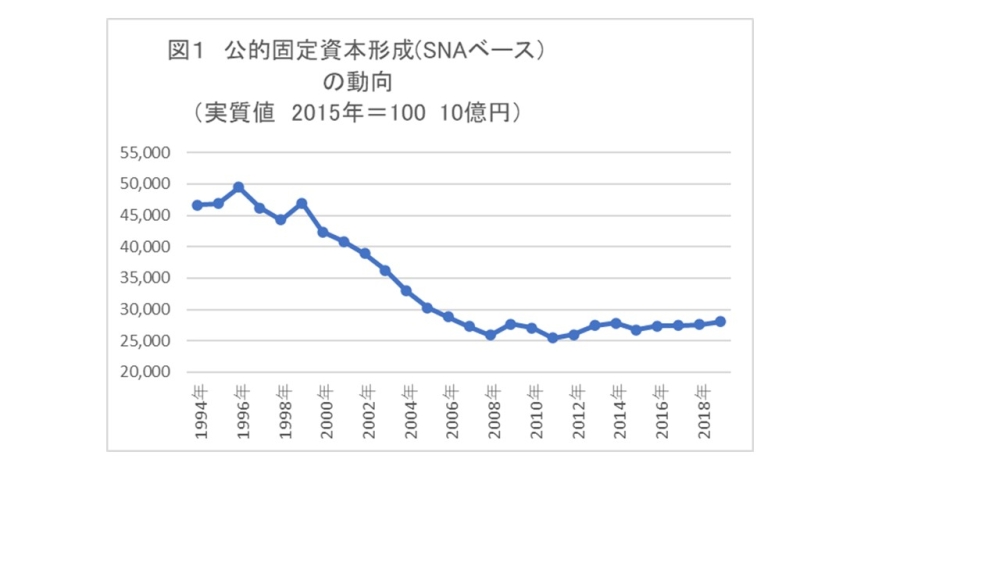

1994年~2019年の公的固定資本形成の長期動向を示したものが図1です。

図1をみると、公的固定資本形成は1996年が約49兆円でピーク、その後下落傾向が顕著になり、2008年以降25兆円~28兆円の範囲で推移しています。公的固定資本形成が1990年代後半期から減少したのは、財政赤字問題の深刻化によって、予算規模の拡大が難しい一方で、社会保障費の増加は不可避で、それに対応するため公的固定資本形成を削減せざるをえなかったということが背景にあげられます。公的固定資本形成を安易に増やすことはできず、増加には一定の歯止めがかかっていることがわかります。したがって、現行の25兆円~28兆円の水準に、今後の更新投資の資金を抑えることができるかという視点が重要なポイントになります。このような視点から、今後必要となる社会資本に係る更新投資を2020年~2050年について推計してみます。

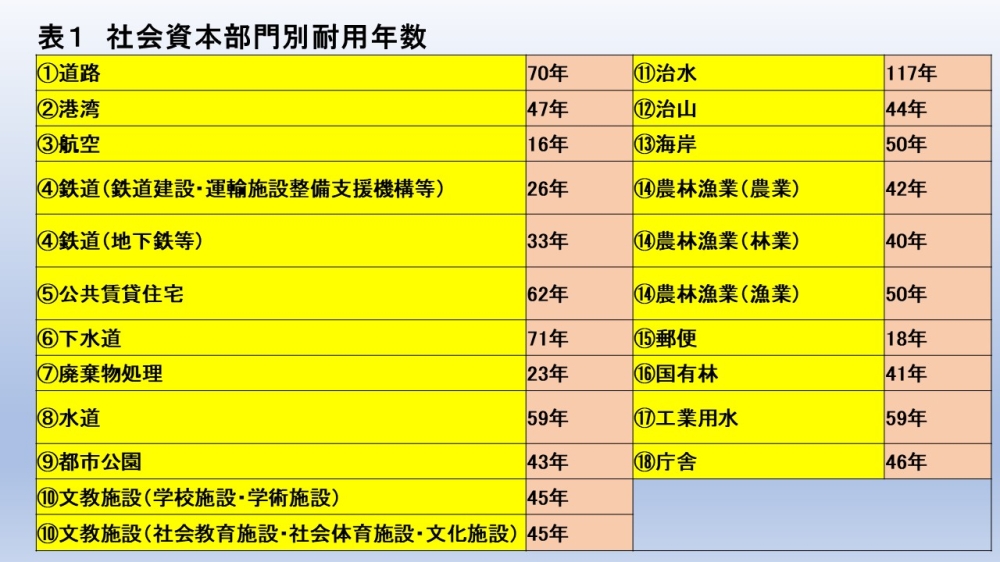

「日本の社会資本2017」(内閣府)では、社会資本を18部門に分けて、1953年~2014年の実質投資額(2011年価格)が数値で示されています。表1は各部門の耐用年数を示していますが、「治水」は117年でもっとも長く、戦後80年の段階でもまだ更新段階にきていないので、老朽化が問題になるのは2050年以降になると思われます。

施設関連の社会資本は、例えば文教施設45年、庁舎46年などとなっていますが、これらは耐用年数が過ぎれば現実に建て替えや修復が行われています。

日常生活に関連し、耐用年数を過ぎて老朽化が進行している主な社会資本とその耐用年数は、「下水道」71年、「道路」70年、「公共賃貸住宅」62年、水道「59年」などです。以下では、これら4部門のこれまでの投資実績をもとに、今後の更新投資の見通しを検討します。

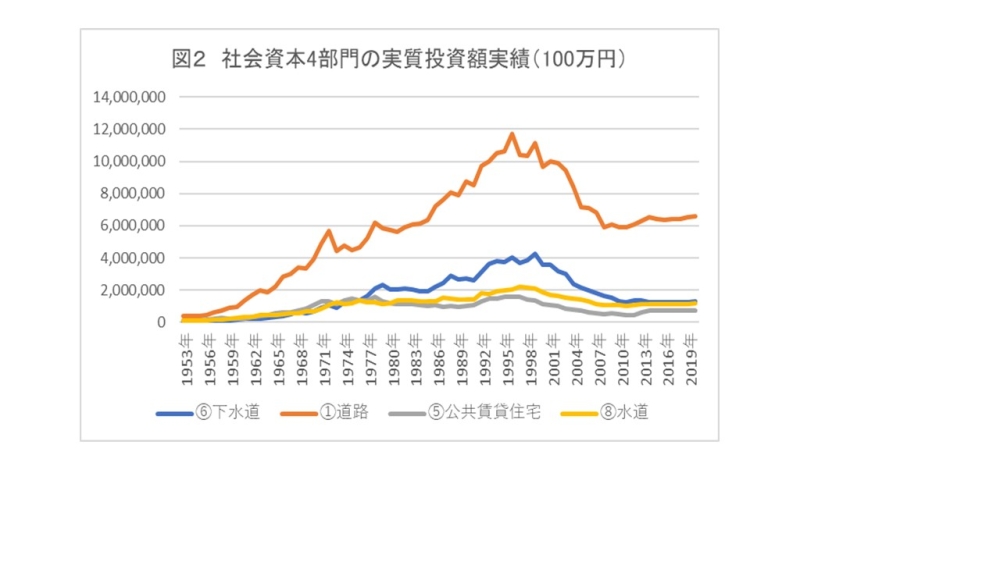

図2は、1953年~2019年の4部門における実質投資額実績をグラフ化しています。図2から道路の投資実績が圧倒的に大きいことがわかります。4部門のピーク時の実質投資額実績をみると、道路11兆1194億円(1999年)、下水道4兆2802億円(1999年)、水道2兆2168億円(1997年)、公共賃貸住宅1兆5990億円(1997年)となっています。公共投資の主役は「道路」で、高速道路の全国的ネットワーク構築が投資額を押し上げています。

そのあとに、「下水道整備」、「水道」、「公共賃貸住宅」と続きますが、道路とは比較にならない投資額で、例えばピーク時の道路の投資額は公共賃貸住宅の10倍越えになっています。

4部門の1953年~2019年の実質投資額の動向をみると、1997年~1999年頃までは程度の差はあれ増加し、その後減少傾向に転じ、2008年のリーマンショックを契機に下落に歯止めがかかり変動幅が小さくなるという大雑把な類似性があります。このことを前提に、部門ごとの動向とその特徴をみてみます。

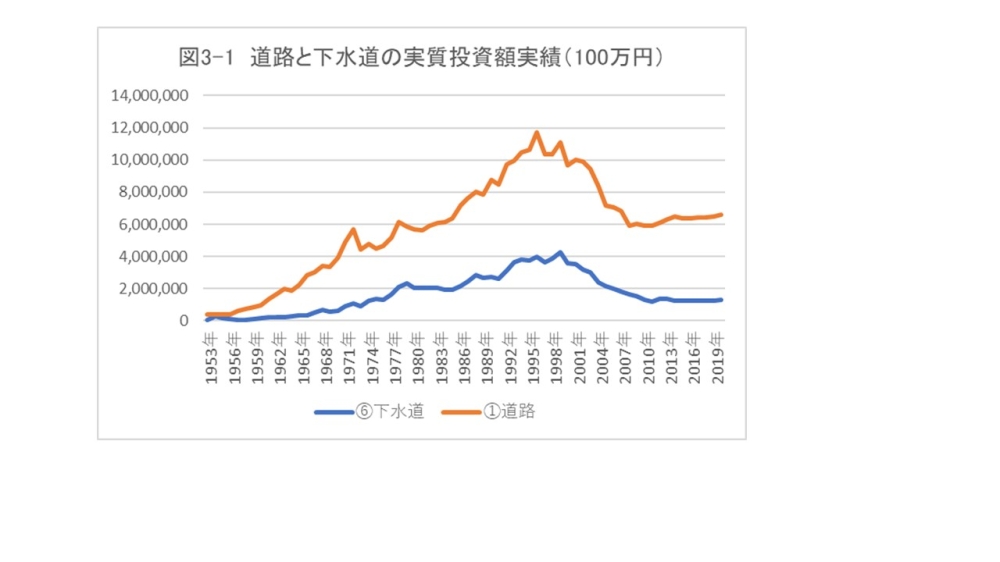

図3-1は、道路と下水道の実質投資額実績の長期的推移を示しています。道路は1953年から一貫して大幅な増加傾向が1996年まで続き、その後減少傾向に転じています。2008年のリーマンショック以降は小幅の変化にとどまっており、道路の新規拡張のペースは現在では大幅にダウンしています。老朽化という面からみると、1953年から新規整備された道路の修復と更新を段階的に実施できるかが重要になります。

下水道整備の取り組みは、戦後復興期にはまだ始まっておらず、1960年以降に本格化しており、道路と比較すると整備取り組みのスタートが10年程度遅いことがわかります。本格的取り組みが開始された以降の動きは、道路と同じような動きをしています。老朽化は、道路に比べると少し遅くなりますが、1960年から新規整備されてきた下水道の修復と更新を段階的に実施ししていくことが必要になります。

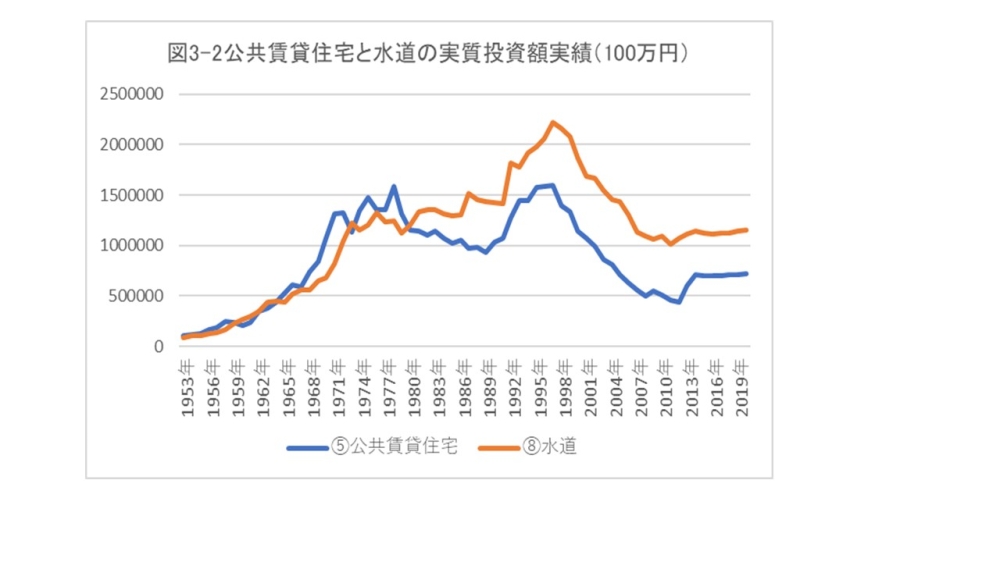

図3-2は、公共賃貸住宅と水道の実質投資額実績の長期的推移です。公共賃貸住宅と水道への投資は1953年から明らかな増加傾向を示している。これは、戦争で破壊された日常生活を一刻も早く取り戻したいという国民の要求が切実であったため、重視せざるをえなかったことを反映しています。

水道は1998年まで増加傾向が顕著であり、その後低下傾向を示し、2008年以降は変動幅が小さくなっており、その動きは道路や下水道に似ています。

それに対して、公共賃貸住宅は1953年~1978年まで増加傾向を示しましたが、その後1989年頃まで一時的に減少しています。これは、家計の所得も増加し、マイホームブームが起こり、民間の戸建て住宅やマンションへの需要が高まり、公共賃貸住宅の人気が落ちたことがひとつの要因です。しかし、その後1997年まで一時的に増加傾向に転じましたが、1998年以降公共賃貸住宅整備計画の縮小に伴い下落し始め、2008年以降は下落したまま変動幅が小さくなっています。

水道も公共賃貸住宅も戦後復興の取り組みが早かっただけに、老朽化も急速に進み修復と更新の緊急性が高まっているというのが現状です。

1953年~2019年の実質投資額をもとにすると、4部門の今後の更新投資見通しはどうなるのでしょうか?2020年~2050年の期間を対象に推計しました。具体的な推計方法については、(補注)を参照してください。

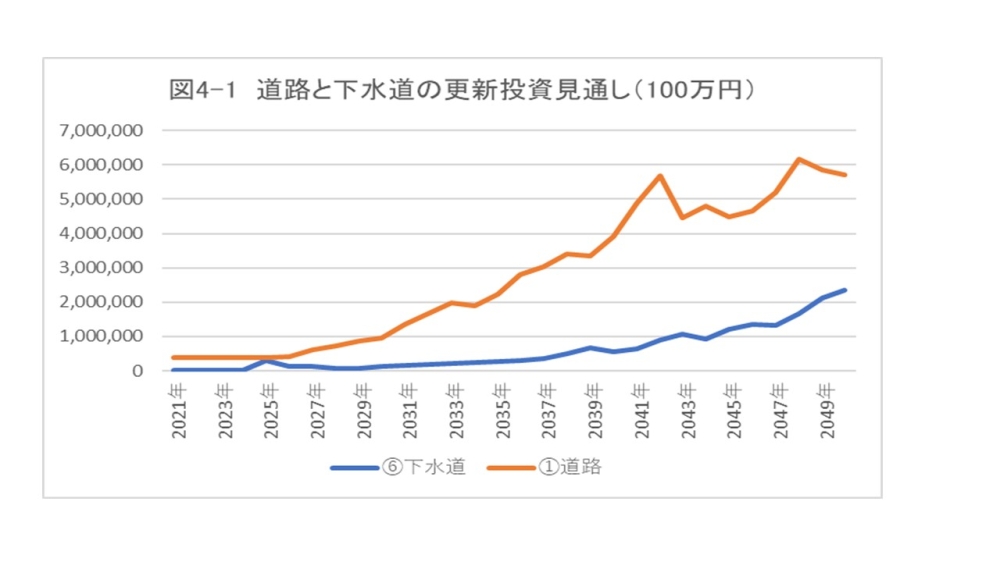

道路はこれまでの実質投資額が突出しているので更新投資は2025年頃から急増、2040年頃までその傾向が続き、2040年以降は高止まりします(図4-1参照)。道路の老朽化問題にどう対応するかは、これから長期にわたって日本経済社会を悩ます政策課題のひとつになります。

下水道の更新投資は当面それほど増えませが、2040年過ぎたころから急増します。これは、戦後復興時期には下水道の整備はなかなか進まず、高度成長期になって本格的な整備が都市部から始まり地方へ広がっていったことを反映しています。

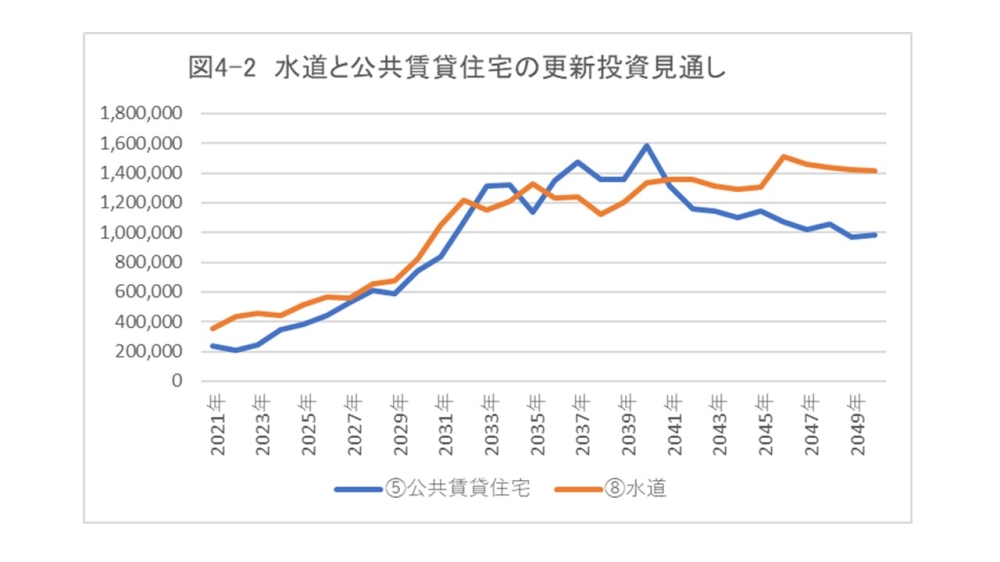

図4-2をみると、公共賃貸住宅の建て替え需要は2040年頃まで増加し、その後緩やかに減少しています。これは、1979年~1989年頃まで投資が減少していることを反映しています。しかし、その後投資は再び増加していますので、2050年以降、更新投資は一時的な増加を経験して、再び減少傾向に転じると予想されます。

水道の更新投資は2030年頃まで増加傾向を示し、その後長期にわたって高止まりしています。これは、水道への投資が1953年~1998年まで一貫した増加傾向にあったこと反映しています。

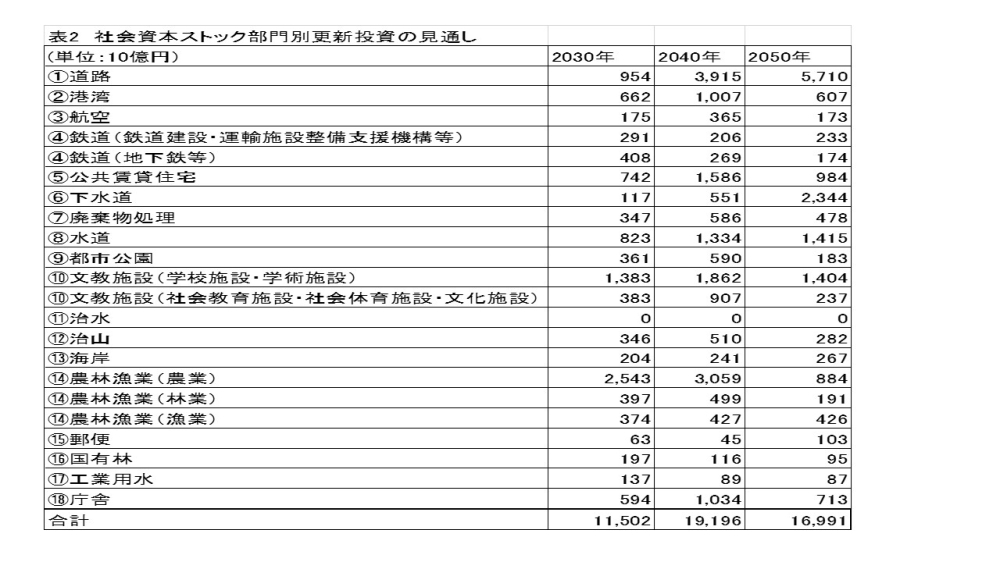

表2は、2030年~2050年の更新投資必要額(社会資本ベース)の推計結果を示しています。推計結果をみると、11兆5020億円(2030年)、19兆1960億円(2040年)、16兆9910億円(2050年)で、2040年が更新投資のピークになり、その後やや減少に転じることがわかります。

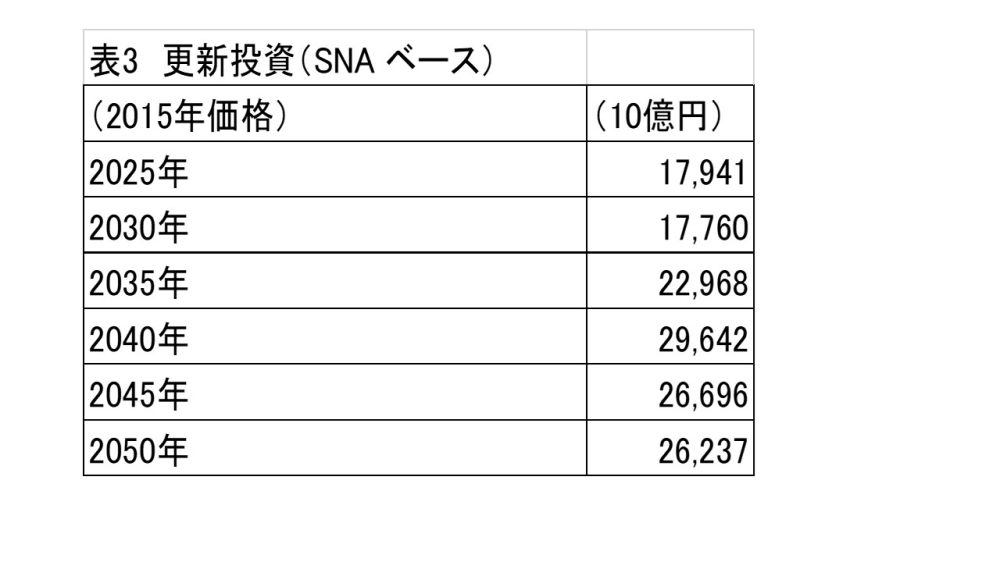

ところで、「社会資本ベース」で集計した実質投資額とSNAベースの公的固定資本形成のそれぞれの公共投資の対象範囲には違いがあり、SNAベースの方が広い範囲を網羅しています。そこで、集計した更新投資(社会資本ベース、2011年価格)を、変換率を媒介にして更新投資(SNAベース、2015年価格)に変換しました。その結果が表3に示されています。それをみると、17兆7600億円(2030年)、29兆6420億円(2040年)、26兆2370億円(2050年)などとなっており、2030年から2040年にかけて急増することが大きな特徴になっています。

前述したように、現行の公的資本形成は25兆円~28兆円の規模で推移していますから、2040年の更新投資の規模は現行の規模を上回る可能性があります。今後の公的固定資本形成のあり方としては、財源の多くを社会資本の維持管理・更新に優先的に振り向け、新規の社会資本整備はできるだけ抑制することが必要になります。そうすれば、現行の公的資本形成の規模で何とか将来もやりくりすることができると思われます。もし、現行通りの新規社会資本整備を実現しようとすれば、財源をどのように確保するかが重要な政策課題になります。

(補注)

*2020年以降の各部門の更新投資必要額は、中里(2019)にしたがい、各部門の平均耐用年数を基準にして、ある年の実質投資額は平均耐用年数が終了した次の年にその額をそのまま更新するという方式をとりました。

*この時、2015年から2019年までの各部門の実質投資額(2011年価格)が必要となります。そのため、ここではまず、SNA統計における公的固定資本形成の2015年から2019年の対前年期変化率をもとめます。その上で、各部門の実質投資額の全体に占める構成比率は変わらないとして、各部門の2015年から2019年の実質投資額をこの対前年期変化率をもとに算出しました。

*「治水」の耐用年数は117年と長いです。この場合、1953年の実質投資額の更新時期は、117年後の2070年になります。もし、2020年から2050年の更新投資をもとめようとすれば、2020年は1903年、2050年は1933年の実質投資額を必要としますが、それを知ることは不可能です。ですから、この時代の実質投資額は、あったとしてもその額は少ないと思われるので、2020年から2050年の更新投資はゼロとしました。

*参考文献:中里幸聖(2019)「公共投資の拡大圧力、官民連携で資金捻出をー更新投資の必要額推計とコンセッションの進捗状況」大和総研 2019年8月26日