居住用住宅建設をめぐって現在では、山林や丘陵地帯などを開発して郊外型大規模住宅団地を開発するケースはほとんどみられなくなりました。その代り、工場敷地跡などを利用した再開発で都市部ではタワーマンションの建設が盛んです。

しかしながら、居住用住宅を購入するための金額を国民経済レベルで集計した民間住宅投資は、タワーマンションの建設ラッシュにもかかわらず増加傾向にはありません。民間住宅投資について1994年から現在に至るまでの長期的動向をみると、1994年からリーマンショックが発生する2008年までに大幅に減少し、2008年以降は停滞しています(図1参照)。民間住宅投資にはもはや経済成長を牽引する力がなくなったことを示しています。将来はどうでしょうか。民間住宅投資が再び経済成長を牽引する力をとりもどすことがあるでしょうか。

この問いに答えるためには、そもそもなぜ民間住宅投資は減少し始めたのか、その原因を明らかにする必要があります。民間住宅投資は、新設住宅の着工にかかったお金を集計したものですから、民間住宅投資の動向は新設住宅着工戸数の動向と連動します(図1参照)。そこで、新設住宅着工戸数の変動要因を分析することによって、民間住宅投資の減少がなぜ起こったかについて迫ります。

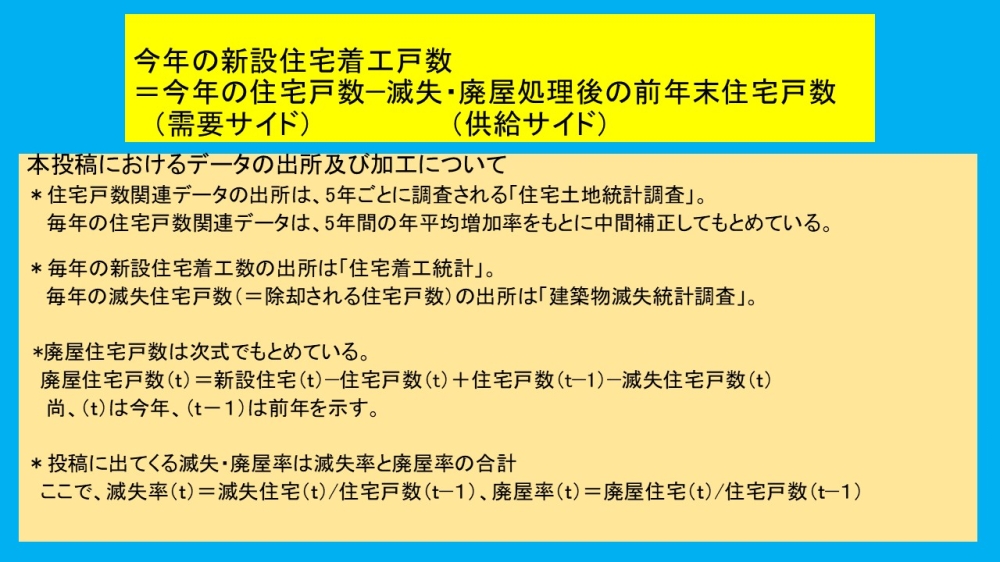

新設住宅着工戸数を知るためには、まずは、今期の住宅戸数をどのように表現したらいいかというところから話を進めます。今年の住宅戸数は、滅失・廃屋処理後の前年末住宅戸数に今年の新設住宅着工戸数を足したものですから、次式が成立します。

今年の住宅戸数

=滅失・廃屋処理後の前年末住宅戸数

+今年の新設住宅着工戸数

この式を変形すると次式がもとまります(サムネイル参照)。

今年の新設住宅着工戸数

=今年の住宅戸数

−滅失・廃屋処理後の前年末住宅戸数

ここで、滅失された住宅とは、今年1年間に解体届が提出された住宅で、災害で解体されたものも含んでいます。また、廃屋処理住宅は、今年1年間に届出が出されないまま朽ちて廃屋化した住宅です。

この式で、今年の住宅戸数は、今年必要とする住宅総数で、今年の需要とみなすことができます。他方、滅失・廃屋処理後の前年末住宅戸数は、前年の住宅戸数のうち今年中に滅失・廃屋処理される住宅を除いた住宅戸数であり、今年期首に供給される住宅総数とみなすことができます。今年必要とされる住宅戸数(需要サイド)から今年期首に供給される住宅総数(供給サイド)を引いたものが、今年不足する住宅戸数で、これが今年の新設住宅着工戸数ということになります。新設住宅着工戸数は、上記のような需要サイドと供給サイドの動向に影響を受けるという点が重要です。

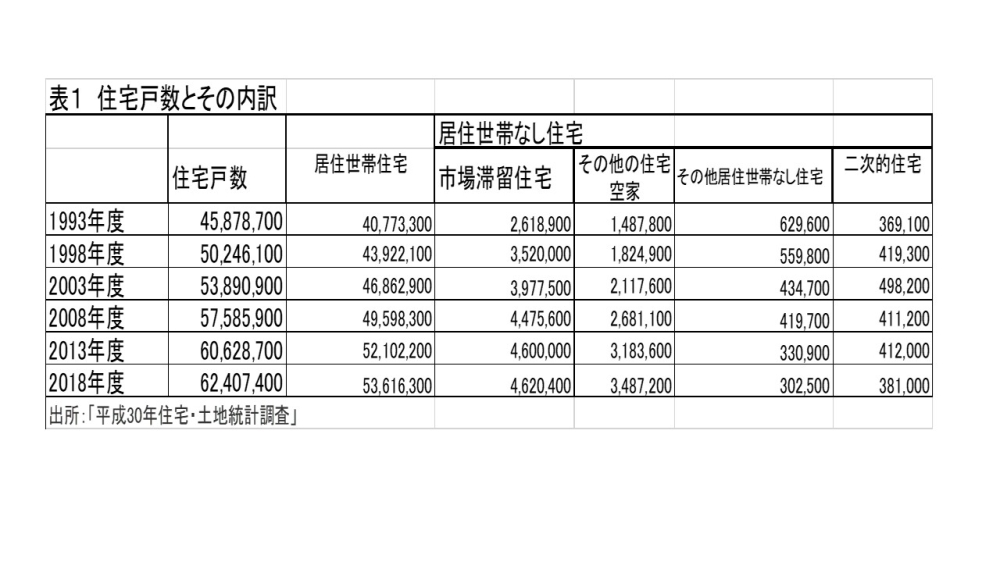

住宅戸数は、「居住世帯住宅」、「市場滞留住宅」、「二次的住宅」、「その他住宅空き家」、「その他居住世帯なし住宅」から構成されます。ここで、「居住世帯住宅」以外の住宅は全て居住世帯がない住宅になります。「市場滞留住宅」は、賃貸用住宅と売却用住宅であり、不動産市場で滞留している住宅です。「二次的住宅」とは別荘等であり、「その他住宅空き家」は、不動産市場に流通していない空き家のことです。普段居住している人がいない住宅である「一時現在者のみ住宅」及び「建築中住宅」を合計したものが、「その他居住世帯なし住宅」です(表1参照)。

表1をみると、住宅戸数のうち圧倒的な部分は居住世帯住宅です。例えば、1993年度をみると、住宅戸数4587万戸のうち、居住世帯住宅は4077万戸になっています。ただし、2018年度になると、住宅戸数6240万のうち、5361万戸が居住世帯住宅で圧倒的部分を占めているのに変わりはありませんが、「居住世帯なし住宅」も増えていることに留意して下さい。

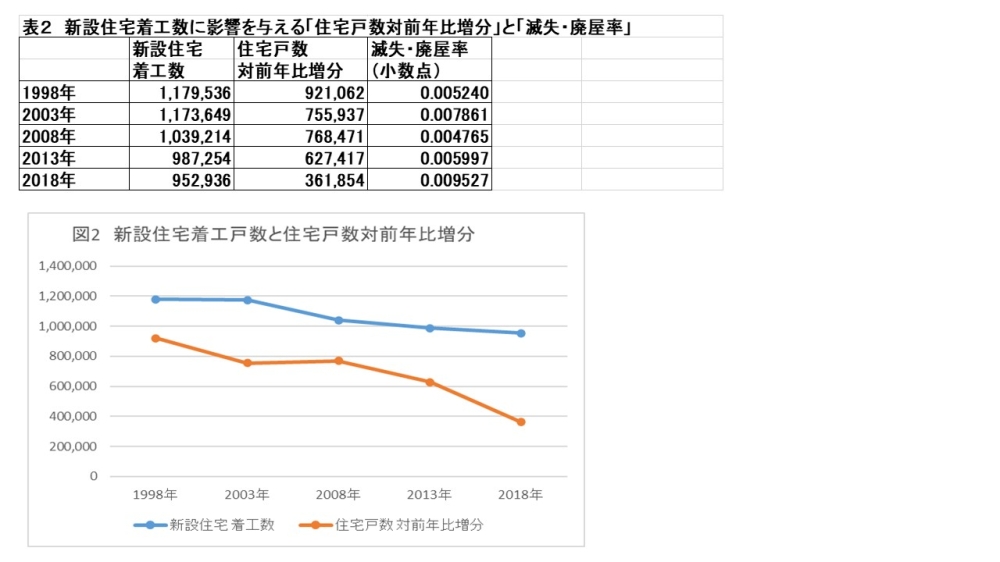

図2は、新設住宅着工戸数と住宅戸数が前年に比してどれだけ増加したかを示す「住宅戸数対前年比増分」の関係を1998年から2018年までの5年ごとのデータで示したものです。住宅戸数が増えれば、それに比例して新設住宅着工戸数も増えると予想されます。図2からは、1998年、2003年、2013年については、新設住宅着工数と住宅戸数前年比増分はいずれも緩やかな減少傾向を示し、ほぼパラレルに動いています。今年必要とする住宅戸数の増分が新設住宅着工数に影響していることがわかります。

2018年についても2つの数値は、同じ減少傾向を示しています。しかし、新設住宅着工数は2013年と比較して微減にとどまっていますが、住宅戸数対前年比増分は相当に落ち込んでいることがわかります。住宅戸数の増分は小さくなったが、新設住宅着工戸数はあまり落ち込んでいません。その理由は、滅失・廃屋率が関係しています。2013年は、滅失・廃屋率が約0.6%でしたが、2018年は約1%へと上昇しており、滅失・廃屋化した住宅が大幅に増加しています(表2参照)。これは、住宅戸数の需給関係でみると、供給減を意味しますから、その分住宅戸数の超過需要を生み出し、新設住宅着工戸数は微減に留まったと考えられます。

「居住世帯住宅戸数」が今年必要となる住宅戸数の圧倒的部分を占めているので、その変化分が新設住宅着工戸数に大きな影響を与えていることは明らかです。また、滅失・廃屋率の上昇傾向は、今年初めの住宅戸数の供給を減少させて、新設住宅着工戸数の増加に影響を与えている可能性があります。

新設住宅着工戸数の主要な変動要因は、「居住世帯住宅戸数の変化分」と「滅失・廃屋率」ということになります。

将来の新設住宅着工戸数がどうなるかは、将来における居住世帯住宅戸数の変化分及び滅失・廃屋率の動向が左右します。このうち、人口減少に伴い居住世帯数の変化分はやがてマイナスに転じますので、新設住宅着工戸数への影響はほとんどなくなります。問題は、滅失・廃屋率がどうなるかです。この数値が上昇すれば、その分新築のニーズが高まるので、新設住宅着工戸数が増加します。

将来の新設住宅着工戸数は将来の住宅戸数の滅失・廃屋率によってほぼ決まるといっても過言ではありません。古い住宅はどんどん壊して新しい住宅をどんどん建てるという新築志向の経済行動を家計がとれば、一定の新設住宅着工戸数を確保することができるでしょう。逆に、新築志向の経済行動が弱くなれば、新設住宅着工戸数はどんどん減少するでしょう。

将来の民間住宅投資は、住宅戸数の滅失・廃屋率によって動向が左右されますが、経済成長を牽引する役割を期待することはできないのはもはや明らかです。