家計最終消費支出は、賃上げ主導の経済成長を定着させるカギを握っています。ですから、将来の家計最終消費支出(実質)がどうなるかということには強い関心を持たざるをえません。

今回の投稿ではまず、家計最終消費支出の着実な増加が、自律的で持続的な安定経済成長実現の中心的役割を果たすことを論じます。そのうえで、家計最終消費支出が着実に増加するためにはどのような条件が必要かを考察します。

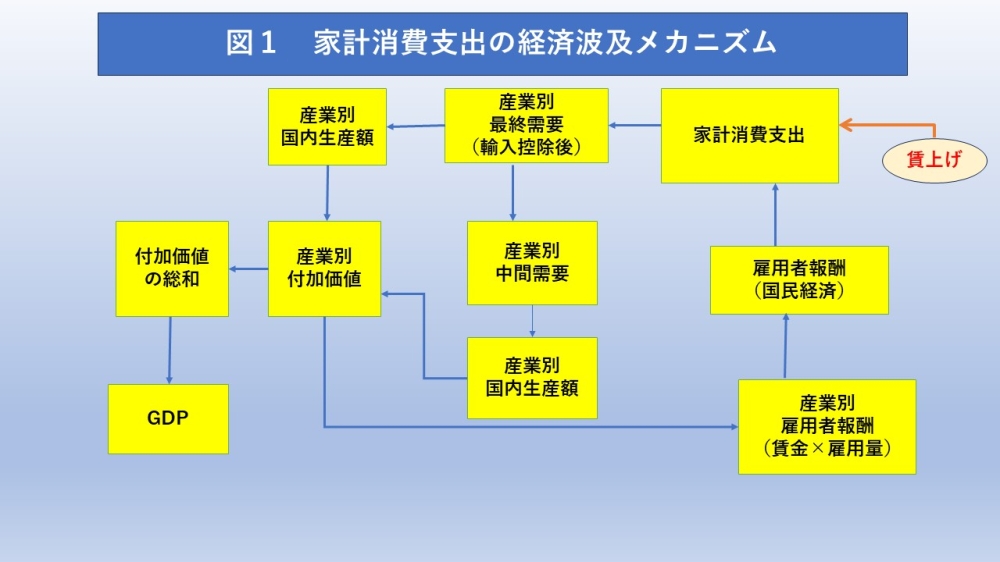

図1は、家計最終消費支出の増加が、産業別の国内生産額を増加さて、産業別付加価値の総和であるGDPを増加させる波及メカニズムを図解したものです。

賃上げなどで家計最終消費支出が増加したとします。この時、産業別の消費支出割合が所与であれば、産業別最終需要が増加し、産業別国内生産額が増加します(これを「直接効果」といいます)。産業別国内生産額が増加すると、各産業の生産に必要な原材料などの中間財の需要が増加し、それに対応して産業別国内生産額が増加します(これを「1次波及効果」といいます)。直接効果と1次波及効果による産業別国内生産額の増加は、産業別付加価値の増加をもたらし、当該産業の企業には利潤、家計には雇用者報酬として分配されます。産業別雇用者報酬の増加によって家計最終消費支出が内生的に増加し、産業別国内生産額がさらに増加します(これを「2次波及効果」といいます)。

このように、家計最終消費支出が時間を通じて着実に増加し続ければ、産業別国内生産額とそこから算出されるGDPも増加し続け、安定した経済成長が実現できます。

家計最終消費支出が着実に増加するためにはどのような条件が必要なのでしょうか。

家計最終消費支出(実質)を式で示せば、「平均消費性向×家計可処分所得(実質)」となります。家計可処分所得(実質)は、家計可処分所得(名目)を消費者物価指数で除したものですから、物価の影響を受けることは明らかです。しかしここでは、話を複雑にしないために、物価は安定して変わらないと想定します。この時、家計最終消費支出(実質)は平均消費性向と家計可処分所得(名目)の動向に左右されます。

国民所得統計では、家計可処分所得(名目)は次のような項目から構成されています。

家計可処分所得(名目)=営業余剰(持家)

+混合所得+雇用者報酬

+現物社会移転以外の社会給付

+財産所得(純受取)

+その他の経常移転(純受取)

−所得・富等に課される経常税(支払)

+純社会負担(支払)

家計可処分所得の内訳のうち主なものを解説します。「混合所得」は、個人業主の所得です。「雇用者報酬」は雇用者の所得です。「現物社会移転以外の社会給付」の大半は公的年金給付で、引退世代の所得になります。「所得・富等に課される経常税(支払)」は所得税で、「純社会負担(支払)」は、公的年金、医療保険、介護保険などの保険料負担が主なものになっています。

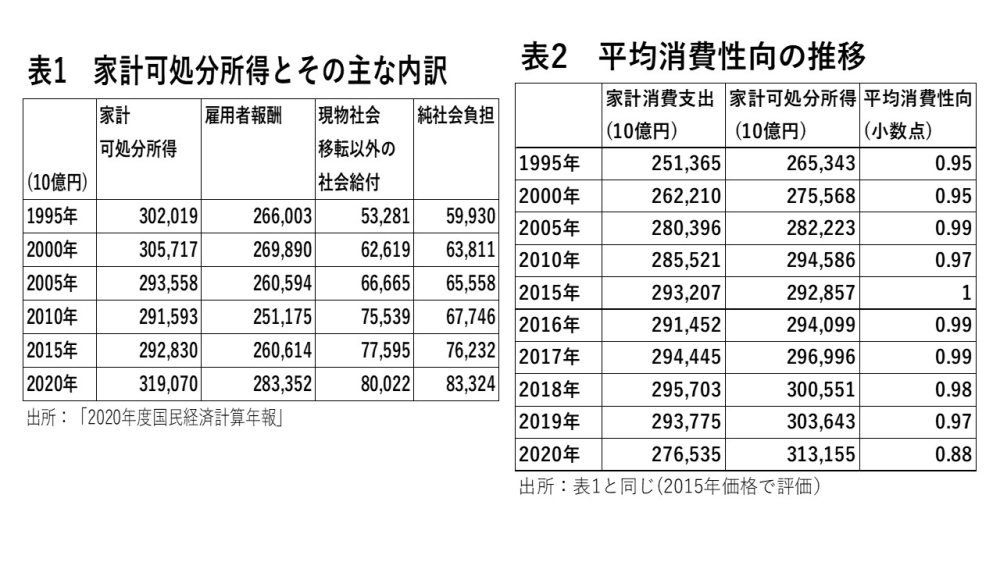

表1は、1995年~2020年の家計可処分所得(名目)とその主な内訳項目の動向を示したものです。

家計可処分所得は、302兆190億円(1995年)から、319兆700億円(2020年)と、25年間で17兆円ぐらいしか増えていません。1995年から2010年までは、減少傾向を示しており、2010年以降は増加傾向に転じています。

雇用者報酬は、266兆30億円(1995年)から、283兆3520億円(2020年)と、25年間で17兆円強の増加になっています。雇用者報酬と家計可処分所得(名目)の25年間の増減傾向はほぼ同じになっています。雇用者報酬も、1995年から2010年までは減少傾向、2010年以降は増加傾向にあり、家計可処分所得(名目)と同じ傾向にあることがわかります。

引退世代への公的年金給付がその大半を占める「現物社会移転以外の社会給付」は、一貫して増加し続けており、53兆2810億円(1995年)から80兆220億円(2020年)へと大幅に増加しています。引退世代への公的年金給付が着実に増加していることがわかります。

「純社会負担」の多くは、現役世代が負担している保険料であり、これもまた増加傾向が顕著です。59兆9300億円(1995年)から、83兆3240億円(2020年)に達しています。

「現物社会移転以外の社会給付」と「純社会負担」はほぼ同額で、家計の受取と支払いが相殺しあっています。現行の社会保障制度を前提にすると、引退世代の年金収入が今後増えたとしても、それと同額の純社会負担の増加が発生するので、引退世代の年金収入は家計可処分所得(名目)にあまり影響を与えないことになります。

家計可処分所得(名目)に大きな影響を与えるのは、現役世代の所得である「雇用者報酬」です。家計可処分所得(名目)は、ほぼ現役世代の所得に左右され、引退世代の所得の変化はあまり関係ないといっても過言ではありません。

このことは、家計最終消費支出を着実に増やしていくためには、雇用者報酬を着実に増やしていくことの重要性を示唆しています。雇用者報酬を増やすためには、現役世代の賃上げや雇用量拡大が必要になります。賃上げをせずに外国人労働者などの雇用量を増やして雇用者報酬を増やすのも一つの方法ですが、この場合、国民の生活向上にはつながりません。雇用量の拡大より賃上げに重点を置くことが不可欠になります。但し、賃上げは物価上昇をもたらし、実質可処分所得の減少をもたらす可能性がありますので、賃上げにもかかわらず物価が安定する政策が重要になります。

平均消費性向は、「家計最終消費支出(実質)/家計可処分所得(実質)」で定義されます。表2は、1995年~2015年は5年ごと、2015年~2020年は毎年の平均消費性向を示しています。2020年は、コロナの影響で、家計最終消費支出が大幅に減少する一方、給付金が家計の収入を増やしたため、家計可処分所得(実質)が大幅に増加しました。その影響を受けて、平均消費性向は、0.88と極端に低下しています。しかし、これは例外的で、その他の年は、概ね0.95~1の間で推移しています。

平均消費性向の動向をみる場合、分母を構成する家計可処分所得(実質)は、現役世代の雇用者報酬の動向に左右されます。分子は、引退世代の消費行動と現役世代の消費行動の両方の影響を受けます。

引退世代の1人当たり消費は、年金収入と貯金の取り崩しが原資になりますが、その原資が大きく増加するとは考えにくいので、1人当たり消費はそれほど変化しないと思われます。しかし、引退世代の人数が増える分、消費はふえるので、引退世代の消費は着実な増加傾向をたどると予想されます。したがって、一国経済レベルの家計可処分所得が着実に増加すれば、引退世代の平均消費性向に大きな変動はないと思われます。

現役世代が、家計可処分所得の着実な増加に比例して消費を増加させる行動をとれば、現役世代の平均消費性向も大きく変動しないでしょう。但し、家計可処分所得増加分については、将来のためにそれを貯蓄に回す行動をとる場合、平均消費性向は低下する可能性があります。

家計最終消費支出が着実に増加する条件としては、現役世代の着実な賃上げを実現し、現役世代が家計可処分所得の増加に比例して家計最終消費支出を増やし平均消費性向の低下が生じないこと、そして物価を安定させることが不可欠になります。