日本の農業が長年抱えてきた「過剰米問題」を発生させないためには、米の需要に生産をあわせるという需給均衡をできるだけ維持していくことが必要になります。しかし、需要が趨勢的に減少していけば、それにあわせて生産も減少するので、必然的に米生産から撤退する農家が増加し、日本の農業は衰退の一途をたどると思われます。にもかかわらず、農林水産省は、米の需給を縮小的に均衡させるという方針をこれからも維持しようとしています。なぜ農林水産省は、需給の縮小的均衡策にこだわるかというと、それは米の需要はこれからも減少していくという需要見通しと深く関わります。

今回は、農林水産省が、米の需要見通しをどのように算出しているのかを解説し、その問題点を検討します。その上で、米需給の拡張的均衡の実現可能性について論じます。

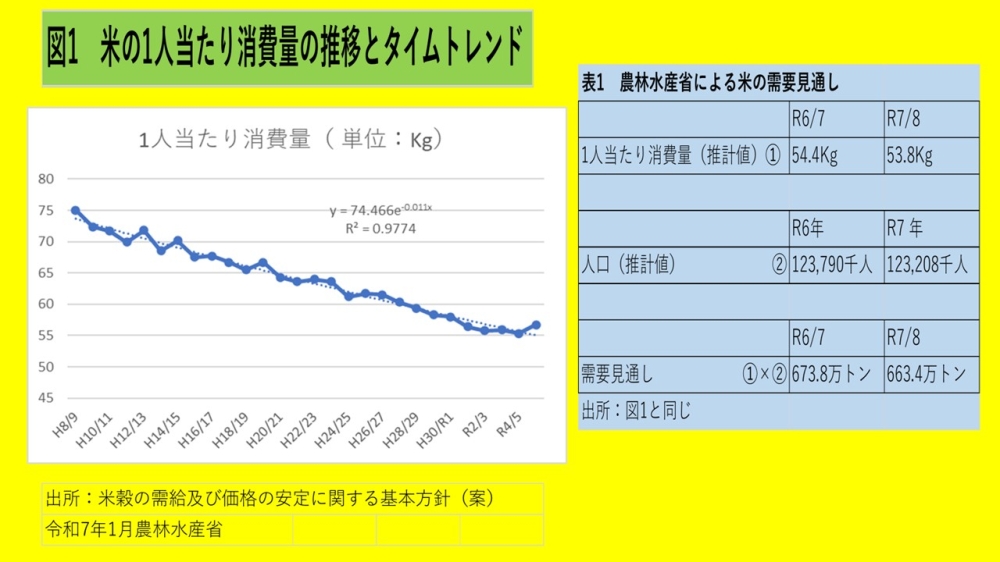

農林水産省の米の需要見通しは、これからの1人当たり消費量を推計し、それに将来の推計人口をかけて算出します。

米の需要見通し

=1人当たり消費量(推計)×推計人口

1人あたり消費量の推計では、これまでの需要実績と人口データをもとに、1人あたり消費量の過去データを準備します。その上で、1人あたり消費量が時間とともにどのように変化し、その傾向(=タイムトレンド)がどのような特徴も持つかを、指数型近似曲線をもとに算出しています。

図1は、平成8/9年(平成8年7月~平成9年6月までの1年間)から令和4/5年の1人当たり消費量の現実データをもとに、タイムトレンドが示されています。算出結果をみると、もとめたタイムトレンドは現実のデータの動きに強くフィットしていることがわかります。算出したタイムトレンドは、現実を強く反映しているので、このトレンドが将来も続くと想定して、1人当たり消費量の将来値を推計します。

1人あたり消費量の推計値は、54.4㎏(令和6/7年)、53.8㎏(令和7/8年)と減少傾向になっています。推計された1人あたり消費量に将来推計人口をかけると、需要見通しが算出でき、673.8万トン(令和6/7年)、663万トン(令和7/年)と減少する結果になっています(表1参照)。

これから先、1人あたり消費量が時間とともに逓減し、人口も逓減していくので、需要量も逓減傾向をたどるということになります。これからの需要量が逓減すれば、それに合わせて生産量も逓減する必要がありますので、需給の縮小的均衡から脱出できないというジレンマを抱えることになります。

ここで重要なのは、米の需要見通しを決定する主要な要因は、1人あたり消費量と人口ということです。人口が逓減していくというのは、ほぼ確実なことです。1人あたり消費量が逓減していくというのは、消費者の「コメ離れ」が今後も続くと想定することになりますが、なぜコメ離れが起こるのでしょうか。

コメ離れの要因として一般的に、➀パンや麺類など、米以外の主食が増加し、食生活の多様化が進んだこと、②高齢者は食が細いので高齢化が進むと米の消費量は減少する、③「ご飯よりもパンや麺の方が美味しい」、「太りたくないからご飯の量を減らしたい」といった消費者の嗜好性の変化、などが指摘されています。食生活の多様化、高齢化、消費者の嗜好性の変化などがコメ離れをもたらし、これからもそれに歯止めをかけるのは難しいという前提が、1人あたり消費量逓減の想定につながっています。

コメ離れを国民経済レベルでみると、米の家計消費が家計可処分所得に占める割合を示す「米の消費性向」が低下すると解釈できます。したがって、農林水産省の1人当たり消費量の逓減という想定は、国民経済レベルでは米の消費性向の逓減と置き換えることができます。農林水産省は、米の消費性向の逓減と人口の逓減という2つの要因で将来の米の需要逓減を想定していることになります。

果たして2つの要因が米需要をきめる主要な要因なのかという疑問が沸いてきます。以下では、2015年産業連関表のデータをもとに米需要の決定要因について考えていきます。尚、米は精米されて販売されますので、精米を生産する「精米産業」の需要構造が考察の対象になります。

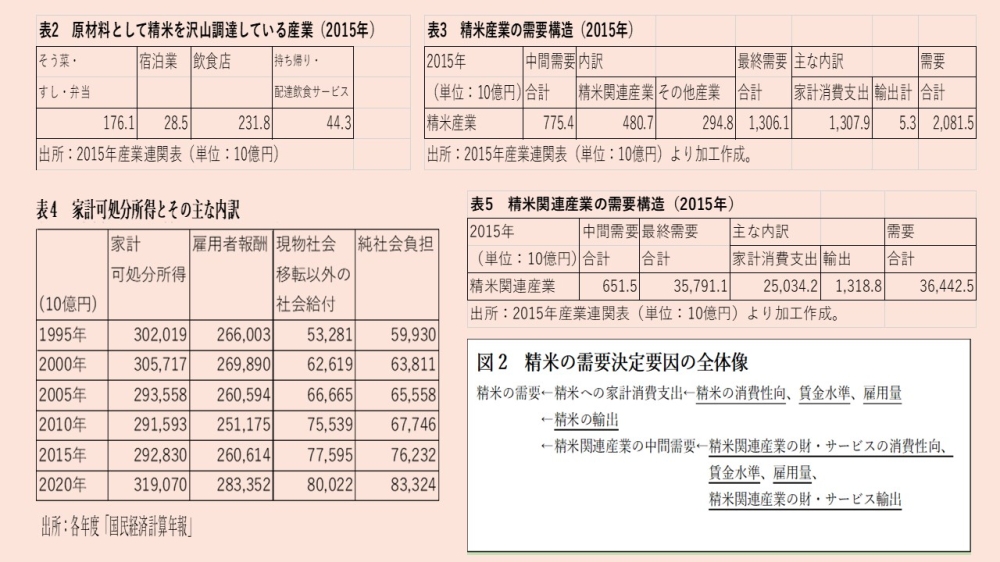

精米の多くは家計が購入しますが、同時に多くの産業で原材料として需要されます。表2は、原材料として精米を需要する主要な産業の調達額を示しています。

2015年において、原材料として精米を沢山調達している産業は、「飲食店」(2318億円)、「そうさい・すし・弁当」(1761億円)、「持ち帰り・配達飲食サービス」(443億円)、「宿泊業」(28.5億円)などです。これら4つの精米産業と取引関係が深い産業を「精米関連産業」と呼ぶことにします。そのうえで、精米産業の2015年における需要構造を示したものが表3です。

表3によると、精米産業で生産される精米の需要合計は、2兆815億円で、そのうち家計消費支出が1兆3079億円で、需要の約63%を占めています。家計消費支出のゆくえが精米の需要に大きく影響を与えるのは明らかです。

原材料として精米関連産業が4806億円分の精米を調達して、その他産業を含めると7754億円の精米が購入されていることがわかります。これは、精米産業からみると7754億円分の中間需要がうまれていることになります。尚、精米の需要のうち、輸出は52億円程度で大変少ない状況です。

精米の需要のゆくえは、精米の家計消費支出、精米の輸出、精米関連産業の中間需要、の動向によって決まります。

精米の家計消費支出は、精米の消費性向に家計可処分所得をかけてもとまり、次式で示すことができます。

精米の家計消費支出

=精米の消費性向×家計可処分所得

ここで、家計可処分所得は、「雇用者報酬」、「現物社会移転以外の社会給付」、その他所得を合計し、そこから「所得・富に課せられる経常税」と「純社会負担」をひいてもとめることができます。

家計可処分所得=雇用者報酬+その他所得

+現物社会移転以外の社会給付

―所得・富に課せられる経常税

―純社会負担

ここで、雇用者報酬は労働者に支払われる賃金総額であり、現役世代の所得になります。「賃金総額=賃金×雇用量」ですから、雇用者報酬の動きは賃金と雇用量によって決まります。現物社会移転以外の社会給付は、引退世代への公的年金給付がその大半を占めますので、引退世代の所得になります。所得・富に課せられる経常税は家計が負担する直接税であり、純社会負担は年金・医療・介護などで家計が負担する保険料になります。

表4で確認してほしいのは、現物移転以外の社会給付と純社会負担がほぼ同額ということです。したがって、家計可処分所得に最も影響を与えるのは雇用者報酬ということになり、賃金と雇用量のゆくえが家計可処分所得を規定することになります。したがって精米の家計消費支出に影響を与える要因は、精米の消費性向、国民経済レベルの賃金水準と雇用量ということになります(図2参照)。

精米関連産業の需要が増加し、生産が増加すれば、原材料である精米に対する精米関連産業の中間需要も増えます。表5によると、2015年における精米関連産業の需要合計は、36兆4425億円で、その大半は家計消費支出(25兆342億円)ですが、輸出も1兆3187億円で精米関連産業の需要に一定の影響を与えています。尚、輸出は精米関連産業のうち、宿泊業や飲食業で発生しています。外国人観光客の国内での宿泊や飲食への消費は、日本からみると、宿泊サービスや飲食サービスを輸出したことを意味します。

精米関連産業の財・サービスに対する家計消費支出と輸出が精米関連産業の需要を規定していることがわかります。したがって、精米関連産業における精米への中間需要は、精米関連産業の財・サービスの消費性向、国民経済レベルの賃金水準と雇用量、精米関連産業の財・サービスの輸出、などの影響をうけることになります(図2参照)。

コメ離れによって精米の消費性向が下がったとしても、賃上げがあれば、精米の家計消費支出の減少を食い止めることができます。例え、精米の消費性向の下落で精米の家計消費支出が減少したとしても、精米の輸出や中間需要を増やすことによって、精米の需要を持続的に増やすことができます。

人口動向は、雇用量に影響を与える可能性があります。人口逓減が雇用量を減少させれば、家計可処分所得の減少を通じて精米の家計消費支出を減らすかもしれません。しかし、人口の逓減による人手不足で労働市場がひっ迫すると、これまで労働市場に参入していなかった人たちが参入し雇用量が増える可能性は十分にあります。したがって、人口逓減が精米の需要に与える影響は限定的と言えるでしょう。

農林水産省の米の需要が減少していくという根拠は乏しいと思われます。逆に需要を着実に増加させることは十分に可能であり、米の需給の拡張的均衡を目標とした政策転換がきわめて重要になっています。