米にもいろいろな種類があります。大きくは、飼料用米、米粉用米・新市場開拓用米、加工用米、備蓄米、主食用米などに区分されます。今話題になっている備蓄米は主食用米とは区別されます。主食用米は市場で取引されますが、備蓄米は市場価格に影響を与えないように事前契約を基本に、公正性・透明性を期して一般競争入札を実施し農林水産省が買い付けを行います。買い付けは毎年約20万トンで、5年間備蓄し、5年が過ぎると家畜用の餌などの形で使用され備蓄からはずれることになります。したがって、在庫はほぼ100万トンで推移し、災害などの有事の際に放出されます。しかし現在、有事ではないにもかかわらず、米価格の高騰をうけて、備蓄米100万トンのうち90万トンを放出するということが決まり実施されています。

「令和の米騒動」という場合の米は、主食用米であることはいうまでもありません(以下で「主食用米」を単に米と呼びます)。令和の米騒動は、スーパーなどで米の品不足が目立ち始めるとともに米の価格が大幅に上昇するという現象を意味します。米の品不足とは米の需給がひっ迫した状況を示しますので、令和の米騒動の原因を探るためには、まずは米の需要と供給の動向を知ることが重要になります。

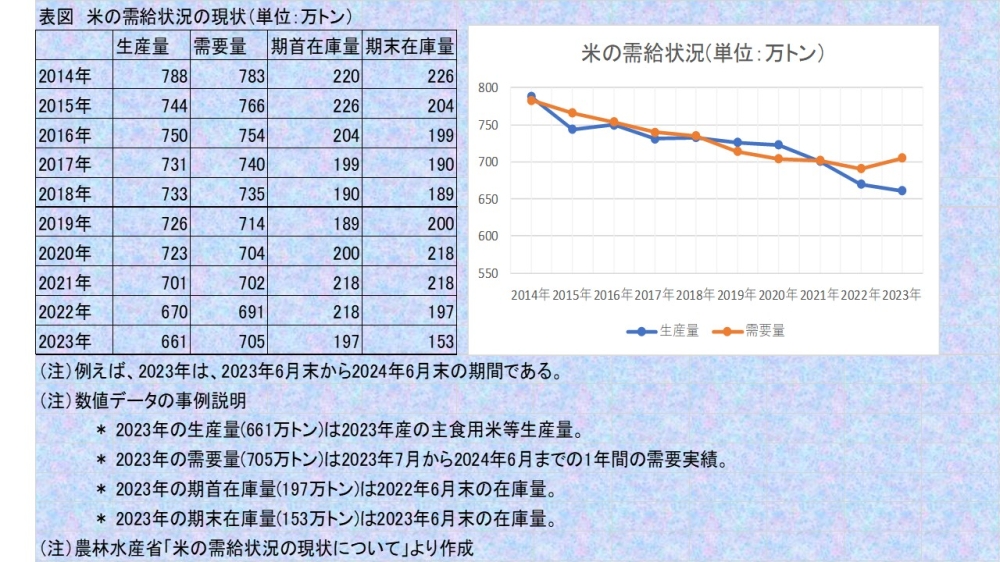

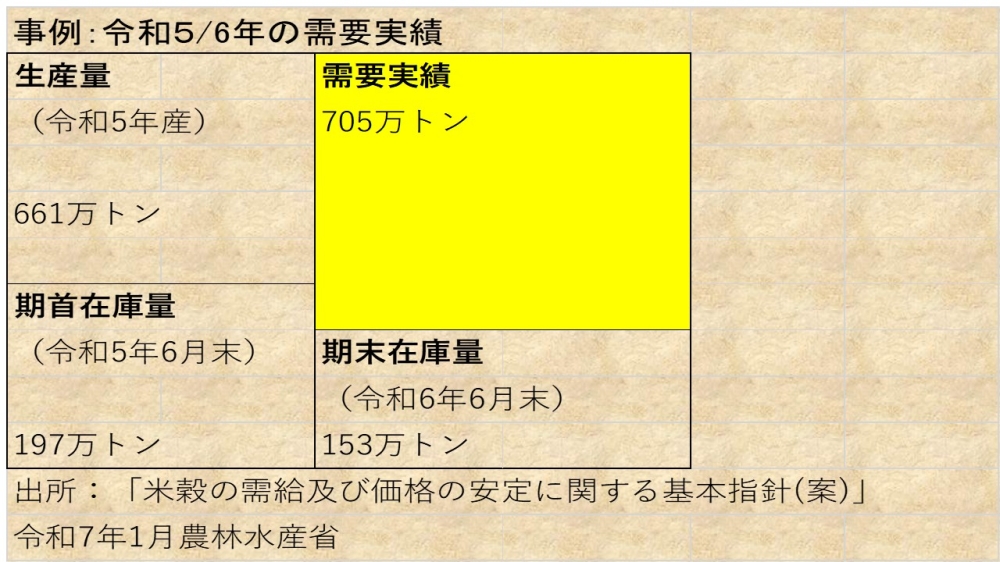

米の需要量は、現実の需要データを積み上げてもとめるというやり方ではなく、生産量と在庫量の変動でもとめるという独特な算出方法をとっています。以下では、令和5/6年(令和5年7月から令和6年6月までの1年間)を事例に需要実績を算出してみます。

令和5年の米生産量(=令和5年産)は661万トン、令和5年6月末の民間在庫量は197万トンでしたから、令和5年の期首には858万トン(=661万トン+197万トン)の米が供給されたことになります。ところが、1年経過した令和6年6月末には153万トンの在庫が残っているので、結局供給された858万トンから残った在庫153万トンを引いた705万トンが1年間に需要されたことになり、これが令和5/6年の需要量実績になります。このようにして求めた需要量実績が毎年の需要量ということになります。

式でまとめると次のような関係が確認できます。

生産量+期首在庫=需要量+期末在庫

変形して、

需要量−生産量=期首在庫量−期末在庫量

ここで、「需要量−生産量」がプラスであれば超過需要、マイナスであれば超過供給が市場で発生していることになります。

2014年から2023年について、需要量、生産量、期首在庫量、期末在庫量の数値データをまとめたものが「表図 米の需給状況の現状」です。

全期間を通じて特徴的なのは、需要量と供給量に大きなギャップはなく、需給均衡をほぼ維持していることがわかります。日本の農業政策は1970年代から過剰米をどうするかが重要な課題であり、減反政策が強化されました。減反政策は、需要に生産を合わせるために生産量を調整し、毎年の米の需給をできるだけ均衡させようという政策でした。生産量に余裕を持たせるという方針は取りませんでした。これは、例え一時的に超過需要や超過供給になっても、それは在庫調整で対応できると考えたからです。

2021年までは、何とか需給調整がうまくいっていました。しかし、2022年から超過需要(=需要量が生産量を上回る)の状況が鮮明になりにあり、特に2023年は超過需要が顕著になっており、「令和の米騒動」の引き金になったと言えるでしょう。

超過需要がどの程度あるかは、前述したように期首在庫量から期末在庫量を引いてもとめることができます。2022年をみると、21万トンの超過需要(=218万トン−197万トン)、2023年には44万トンの超過需要(=197万トン−153万トン)が発生していることがわかります。このように、どの程度市場がひっ迫し超過需要が発生しているかは、在庫量の変動でみることになります。したがって、米取引の参加者は、民間在庫量の変化に敏感にならざるをえません。

なぜ「令和の米騒動」が起こったのかということについて、多くの議論が沸き起こっています。そのなかで、投稿者は特に、小川さんの議論が説得的ではないかと思っています。以下では、小川さんの議論を参考にしながら、「令和の米騒動」の原因について考察します(参考文献参照)。

民間在庫量の2年続きの大幅な減少によって、米の「計画的発注」を必要とする中食及び外食関連企業や「パックご飯」などを生産する食関連製造企業は、「米不足」の懸念を強く持ち始めました。そのため、先んじて米の調達に注力し、安定した米確保ができました。それに対して計画的発注ではなく「都度発注」をせざるをえない中小スーパーでは、必要な米の調達ができず、品薄によって店頭から米が消えるという事態が発生しました。店頭から米が消えると、家計消費者に「米不足」が強く意識されるようになり、米購入意欲を加速させ、さらなる超過需要をもたらし、米の価格は大幅に上昇しました。

「令和の米騒動」は、超過需要に危機感をもった計画的発注業者が米を先んじて買い占め、その結果、都度発注を商習慣としている中小スーパーが米の争奪戦に苦戦するという状況が生み出したことが背景にあると思われます。

その具体的証拠として、例えば、弁当やおにぎりなどの販売に支障をきたすとか、食堂やレストランなどでご飯類が注文できないとか、スーパーで「パックご飯」が消えてしまうことはありませんでした。起こったのは特に中小スーパーで品薄になり店頭から米が消えたということでした。

「令和の米騒動」から得られ教訓は何でしょうか。日本の農業が抱えていた「過剰米問題」を解消するため、需給均衡にこだわった政策がこれまで一貫して実施されてきました。需要に合わせて生産量をきめるという考え方自体は経済的にみると正しい選択だと思われます。但し、需要は減少傾向を示し、農林水産省はこれからも需要減少を見込んでおり、生産量をさらに減少させようとしています。中長期的に需要量が減少してそれに対応して生産量を減少させて需給均衡をはかるというのは、需給の縮小的均衡を継続するということです。

需給の縮小的均衡は、休耕地や荒廃地を激増させ、日本の稲作文化が揺らぎ、農業の衰退をもたらしました。需給の縮小的均衡の過程で生じる超過需要に対して生産量の余裕が十分ではないので、米価の高騰を招き、家計の日常生活に大きな打撃を与えました。

需給の縮小的均衡という方針は、農業の衰退、米価の高騰問題を内包しており、未来はありません。このことは、需要を着実に増加させ、それに合わせて生産量も着実にふやすという「需給の拡張的均衡」へ農政を転換させていくことの重要性を示唆しています。

参考文献

小川真如(2024年)「2024年夏におけるコメの品薄の原因と課題―「令和の米騒動」と呼ばれた事象をめぐる総合的研究―」日本農業研究所報告『農業研究』第37号