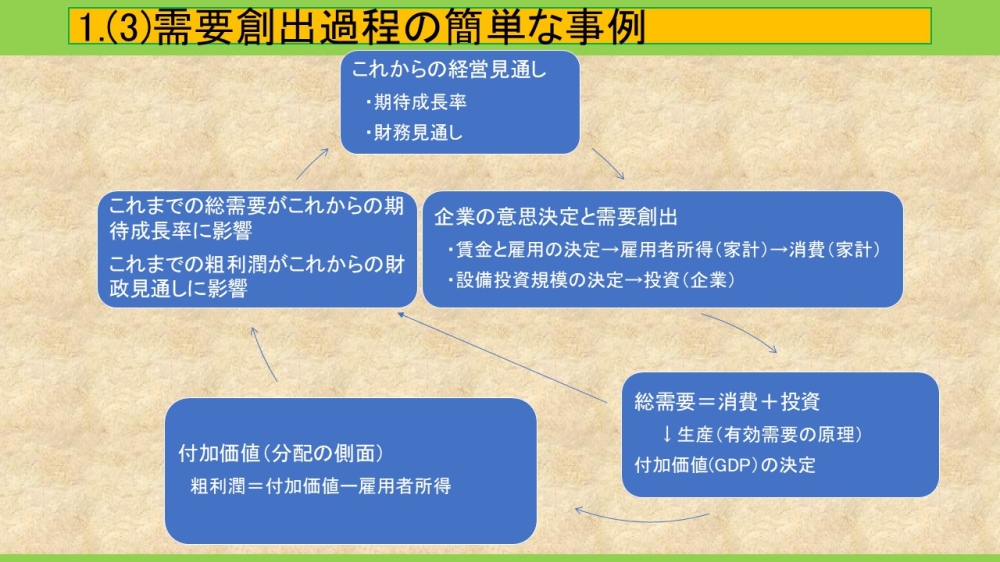

「需要が生産を規定する」という有効需要の原理は、中長期的な安定した経済成長率を実現しようとする場合、依拠すべき基本的な考え方になります。この考え方に従うなら、安定した需要創出こそが安定経済成長に不可欠ということになります。それでは、需要は果たしてどのように創出されるのでしょうか。ここでは、経済主体が、家計と企業の2つだけという簡単な事例をとりあげ、需要創出の過程をわかりやすく論じます。

全ての出発は、企業の意思決定から始まります。企業は、家計が供給する労働力と工場やオフィスビルなどの資本ストック(=生産設備)を投入して生産活動を展開します。どれだけの労働力と生産設備を確保するかの決定は、企業存続の根幹にかかわります。

労働力の確保は人事政策であり、賃金水準と雇用の決定が主要な検討課題になります。必要な生産設備の確保では、設備投資の決定が重要になります。賃金・雇用・投資に関する企業の意思決定が需要創出の源泉ということができます。

それでは、企業の意思決定には何が影響を与えるのでしょうか。その核は、企業が認識する経営見通しです。経営見通しでは、これから先どれだけ売上が伸びるだろうかという「期待成長率」と財政的に大丈夫だろうかという「財務見通し」が特に重要です。

賃金や雇用をめぐる人事政策は労使交渉を経る必要がありますが、決定に大きな影響を与えるのは企業が抱く期待成長率です。期待成長率の指標はいろいろありますが、特に付加価値の増加率が重要です。付加価値は売上額から原材料費を引いたもので、国民経済レベルではGDPに対応します。付加価値は、企業には利潤、家計には賃金総額として分配されます。将来の付加価値が増加すれば増加するほど、利潤も賃金総額も増やすことができます。ですから、期待成長率が高ければ、賃上げや雇用拡大に積極的に対処することができます。逆に期待成長率が低ければ、賃下げ、雇用削減などで対処しなければならない事態が発生するかもしれません。

設備投資決定には、期待成長率と財務見通しの両方が影響を与えます。設備投資を増やして生産能力を高めるのは、将来の売上額がこれからも伸びるであろうという期待成長率に一定の確信を持つがゆえの決定です。したがって、期待成長率が投資決定に影響を与えるのはいうまでもありません。同時に、設備投資は多額の資金を必要とするので、金融機関からの借入などで資金調達するのが一般的です。資金調達を円滑に進むためには、財務見通しが健全であることを金融機関に情報提供することが不可欠になります。このように、設備投資決定には、期待成長率と財務見通しが重要です。

賃金と雇用の決定は、家計からみると雇用者所得(=賃金総額)が決まることを意味します。家計は、雇用者所得から税金や保険料を引いた可処分所得をもとに消費を行います。可処分所得のうちどのくらい消費に回すかという割合を消費性向といいますが、この消費性向に可処分所得を乗じて、消費が決まります。他方、企業の意思決定によって、設備投資の水準が決まります。消費と投資を合計したものが総需要であり、これらはお金に裏付けられた有効需要です。総需要が決まると、有効需要の原理によって生産が行われ、生産面からみた付加価値(=国民経済レベルではGDP)が決まります。

生み出された付加価値は、企業と家計に分配されます。ここで留意すべきは、雇用者所得は生産活動が行われる以前に基本的には決まっているということです。したがって企業がうけとる粗利潤(固定資本減耗分を含む)は、付加価値から雇用者所得をひいて、事後的に決まります。

これまでの議論では、期待成長率と財務見通しという2つの「これからの経営見通し」が需要創出過程の出発点だとしていました。しかし、経済活動は、生産・分配・支出の繰り返しですから、経済は循環します。したがって、出発点であった期待成長率や財務見通しに何が一番影響を与えるかを経済循環の中で明らかにすることが必要になります。

期待成長率に一番影響を与えるのは、これまでに実現した総需要の実績です。総需要の増加実績を勘案しながら、企業はこれからの期待成長率を設定するでしょう。また、財務見通しについても、粗利潤の実績が大きく影響するでしょう。これまでの総需要と粗利潤の実績が、期待成長率と財務見通しの形成に大きく影響するとみなすことによって、需要創出過程を連続的な経済循環の中で把握することができます。

循環的な需要創出過程に大きな影響を与えるのは、賃金、雇用、消費性向、投資の4つであることがわかります。したがって、将来の経済成長を分析する場合、この4つの経済変数の動向を見極めることが重要になります。