訪日外国人が急増しており、日本の主要な観光地は外国人観光客であふれかえっています。盆踊りは日本の夏の代表的風物詩ですが、最近は東京などの大都市で大規模の盆踊りイベントが大盛況です。その主役は日本人というより外国人ではないかと思うほど訪日外国人の参加が急増しています。盆踊りをはじめ日本の伝統的風物詩はインバウンドの重要な観光資源になっています。

現在開催中の大阪・関西万博には、酷暑にもかかわらず多くの訪日外国人が入場しています。大阪・関西万博は、あくまでも大阪IR(統合型リゾート)を日本で初めて実現するための露払いの役割を果たすために開催されています。日本で初めてのIRを実現して、国際都市としての大阪を世界に売り込み、訪日外国人観光客を大阪・関西地域にもっと増やし、インバウンドを大阪・関西地域の経済成長の柱として位置付けようとしています。

政府は「観光立国推進基本計画」に基づき、2030年までに訪日外国人旅行者数6,000万人、消費額15兆円を目標としたインバウンド政策を強力に推進しています。

インバウンド推進政策によって、外国人観光客が急増し、宿泊業では宿泊施設が不足気味で宿泊料金が大幅に値上がりしています。それを受けて、インバウンド専用のホテル新設計画が相次いでいます。大都市部では宿泊業の設備投資拡大が顕著で、経済成長を下支えしています。

政府のインバウンド推進政策が経済成長の切り札になったら、観光関連産業が活性化し、1億人の外国人観光客が訪れるフランスのように日本の主要都市は国際観光文化都市として大きく変容していく可能性があります。果たしてインバウンドによって観光関連産業が新たな経済成長の牽引役をになうことができるでしょうか。本投稿では、インバウンド推進政策が観光関連産業の活性化を通じて経済成長を牽引するためには、どのような条件が必要かを検討します。

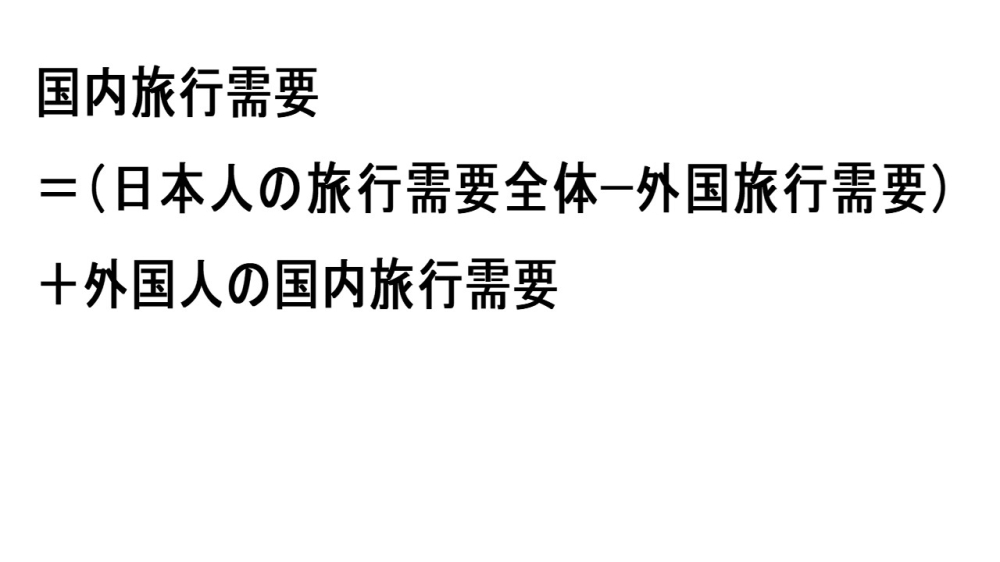

日本国内旅行(=以下で、「日本国内」を単に「国内」と略します)は日本人の国内旅行と外国人の国内旅行から構成されるのはいうまでもない。したがって、国内旅行の需要は、日本人の国内旅行需要と外国人の国内旅行需要の合計になります。ところが、日本人は海外旅行にも行きますので、日本人の国内旅行需要をもとめるためには、日本人の旅行需要全体から外国旅行需要を差し引く必要があります。

日本人の旅行需要全体は観光サービスに対する家計などの消費支出に依存します。日本人が国内旅行をする場合は、当然ながら国内で観光サービスを購入しますが、日本人が外国旅行をする場合は、外国で観光サービスを購入しますから、それは観光サービスを輸入することになります。インバウンドは外国人が国内の観光サービスを購入することになり、日本からみると観光サービスの輸出になります。

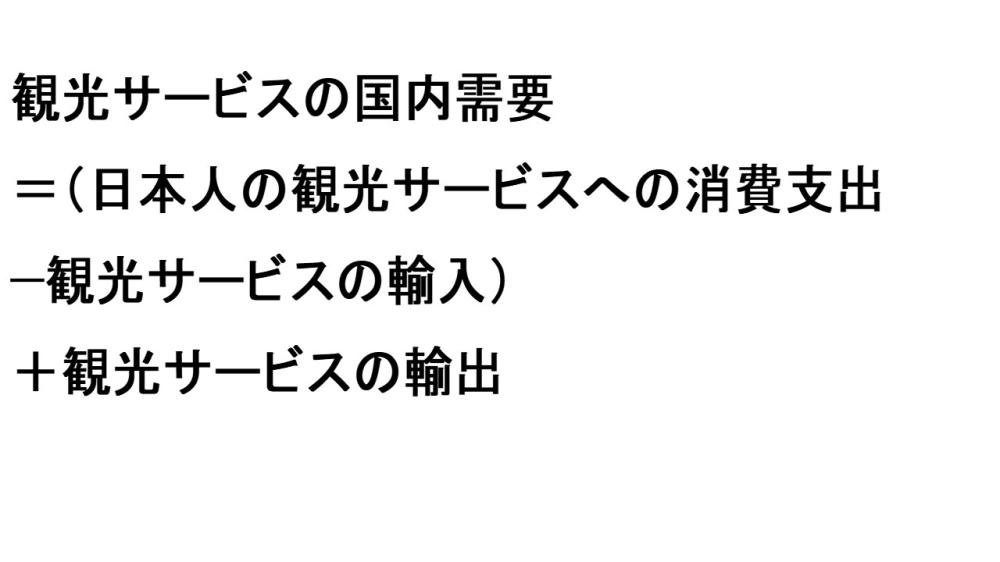

したがって、観光サービスの国内需要のうち、日本人のそれは、観光サービスへの日本人の消費支出から観光サービスの輸入を引いたものになります。外国人のそれは、観光サービスの輸出に等しくなります。

観光サービスの国内需要は、日本人の観光サービスへの消費支出、観光サービスの輸入、観光サービスの輸出の3つの要因によって決まることになります。以下では、観光サービスの国内需要が、この3つの要因によってどのように変化したかを宿泊サービスを事例に考察し、インバウンドが経済成長を牽引する条件を明らかにします。

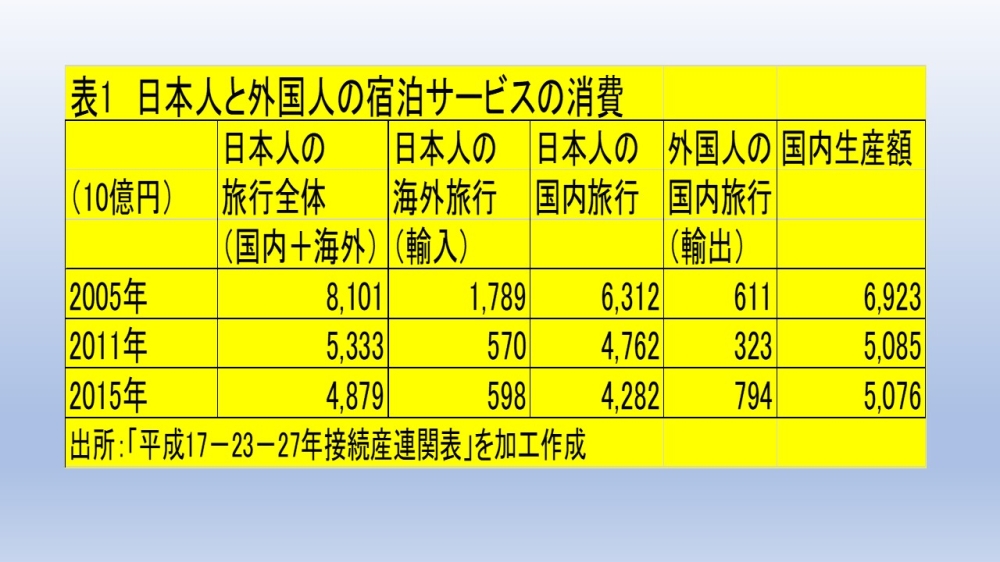

観光サービスは、旅行者の観光行動において提供される様々な財やサービスの総称ですが、その主なものは、交通サービス、宿泊サービス、飲食サービスなどです。ここでは、2005年、2011年、2015年の3つの時点における宿泊サービスの需要の変容に注目します。

表1で、日本人の国内旅行による宿泊サービスの需要は、日本人の旅行全体における宿泊サービスの消費から輸入を引いてもとめています。外国人の国内旅行による宿泊サービスの需要は、輸出からもとめています。日本人と外国人の国内旅行による宿泊サービスの需要を合計することによって宿泊業の国内生産額(=「売上額」と同じ)がもとまります。

2011年は東日本大震災と原発事故によって、日本人の国内・海外旅行いずれも大きく落ち込み、それを背景に宿泊サービスの需要も国内旅行で6兆3120億円(2005年)から4兆7620億円(2011年)へ、海外旅行(輸入)も、1兆7890億円(2005年)から5700億円と減少しています。外国人の国内旅行(輸出)も、6110億円(2005年)から3230億円(2011年)へと激減しています。

2015年になると外国人の国内旅行は大きく回復し、宿泊サービスの需要は、7940億円(2015年)へと大幅に増加しました。インバウンドが単に回復したというだけでなく、おおいに活発化し、2015年はインバウンド時代の本格的到来を示唆していました。

しかし、インバウンドが活発化したにもかかわらず、宿泊業の国内生産額は、5兆850億円(2011年)から5兆760億円(2015年)とほとんど増えていません。日本人の海外旅行による宿泊サービスの輸入は、5980億円(2015年)で2011年と比較すると微増であまり変わりません。他方、日本人の国内旅行の回復は低調で、宿泊サービスの需要は、4兆2820億円(2015年)、2011年に比して4800億円ほど減少しています。日本人の国内旅行における宿泊サービスの需要減少を、インバウンドでカバーできなかったことになります。日本人の国内旅行における宿泊サービスの需要が減少しなければ、インバウンドの活性化が宿泊業の生産を増やし、経済成長にも寄与したと思われます。

インバウンドで経済が活性化するためには、日本人の国内旅行による観光サービス需要が減少しないことが大前提になります。そのためにはまず、家計の可処分所得が着実に増加し、それが観光サービスの消費に回ることが不可欠です。家計可処分所得の増加によって観光サービスへの需要が増加したとしても、それが国内旅行でうまれるか海外旅行で生まれるかも問題になります。国内旅行で観光サービスの需要が増加する必要があり、日本人が海外旅行より国内旅行を選好するかどうかが重要になります。

インバウンドが経済成長に寄与するためには、日本人の家計可処分所得が着実に増加して観光サービスへの消費が保証されること、日本人が海外旅行より国内旅行を選好すること、という2つの条件が重要になります。尚、オーバーツーリズムが深刻な問題になれば、インバウンドが経済成長を牽引する役割が終了することはいうまでもない。